Web Top Page

BlenderのPythonスクリプトで単色のベースカラーを設定する例

シェイダーエディターの接続リンクを作っているようなコードです。

set_rgbという関数で、第1引数のオブジェクトを、第2引数のRGB不透明度指定で、色を設定します。

なお、第3引数はマテリアルの名前です。(実行でOBJECTモードになります。)

import bpy

# 引数のオブジェクトにRGBの色を設定する(OBJECTモードに変わります)

def set_rgb(obj, rgb=(0.0, 0.0, 0.0, 1.0), materialname='マテリアル.01'):

bpy.ops.object.mode_set(mode='OBJECT')

obj=bpy.context.active_object # 直前でアクセスしたオブジェク

material = bpy.data.materials.new(materialname)# マテリアル生成

material.use_nodes = True

nodes = material.node_tree.nodes # ノードツリーを取得

links = material.node_tree.links

nodes.clear() # 既存ノードをクリア

#

bsdf = nodes.new(type='ShaderNodeBsdfPrincipled') # ノードを作成

bsdf.location = (0, 0)

material_output = nodes.new(type='ShaderNodeOutputMaterial')#シェーダーの最終出力を受け取るノード取得

material_output.location = (400, 0)

#

# Principled BSDF ノードの BSDF 出力を、Material Output ノードの Surface 入力に接続

links.new(bsdf.outputs['BSDF'], material_output.inputs['Surface'])# ノード間をリンク

#

if not bsdf.inputs['Base Color'].is_linked:

bsdf.inputs['Base Color'].default_value = rgb # Base Color を設定

if len(obj.data.materials) == 0:

obj.data.materials.append(material) # マテリアルがない場合は追加

else:

obj.data.materials[0] = material # 既存のマテリアルを置き換え

#

bpy.context.view_layer.update()# ビューポートを更新

bpy.ops.mesh.primitive_uv_sphere_add(radius=1, segments=8, ring_count=7, location=(-4.0, 0.0, 0.0) )

obj=bpy.context.active_object # 直前でアクセスしたオブジェク

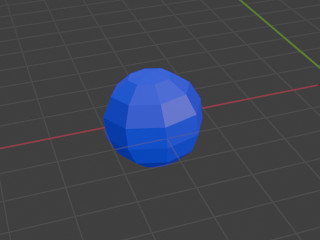

set_rgb(obj, rgb=(0.0, 0.0, 1.0, 0.5), materialname='マテリアル青') # 青の半透明

上記は、objのオブジェクトでマテリアルを一旦クリアして一つのベースカラーを指定したマテリアルに作り直しています。

(一つのオブジェクトに複数のマテリアルを管理できますが、上記ではそれをクリアして、作り直しています。)

対して後述のset_basecolorは、既存のマテリアルのベースカラーを変更できます。

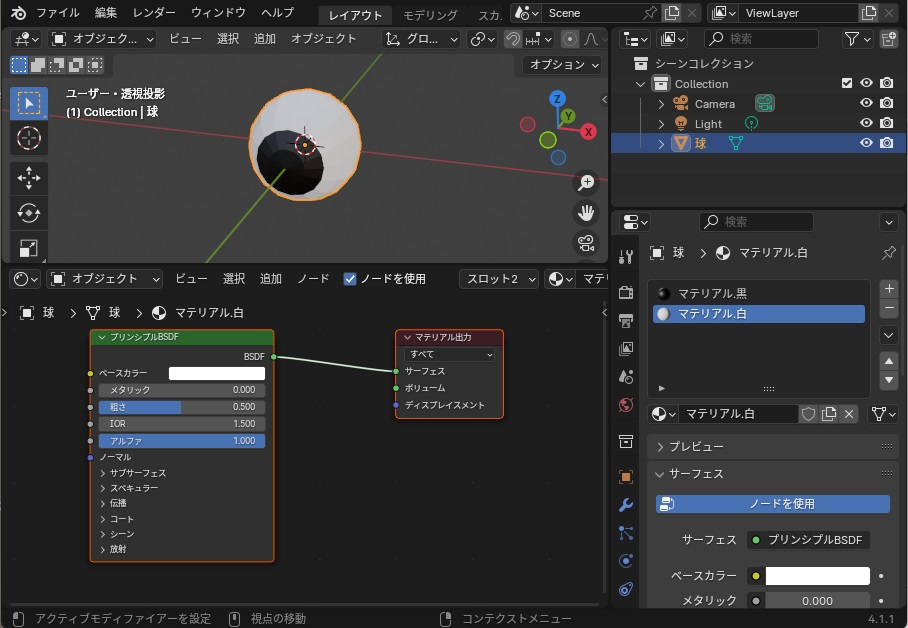

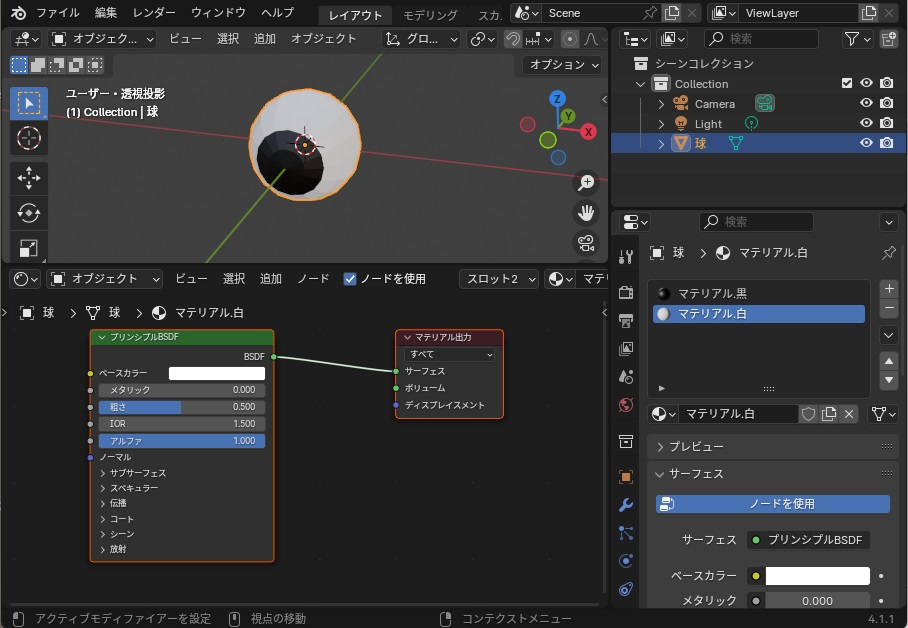

BlenderのPythonスクリプトで既存のマテリアルの単色のベースカラーを設定する。

(指定の名のマテリアルが存在しない場合、そのマテリアルを生成します。)

これを実現するset_basecolor関数を定義して利用しています。

第1引数のオブジェクトにおいて、第2引数の名前のマテリアルに第3引数のベースカラーを設定します。

以下では、UV球を生成した後にこの関数を利用て、'マテリアル.黒'と'マテリアル.白'のマテリアルを生成します。

(マティリアルプレビューにすると、先に設定した黒でレンダリングされます。)

その後に'EDIT'にして、Z軸で半径×0.8未満の面を選択状態にし、その選択面に'マテリアル.白'を割り当ていているコード例です。

# 引数のオブジェクトに、マテリアルのRGBの色を設定する(マテリアルが存在しない場合は生成する)

def set_basecolor(obj, materialname='マテリアル', rgb=(0.0, 0.0, 0.0, 1.0)):

idx=-1

for i in range(len(obj.data.materials)):# 既存のマテリアル検索

print(obj.data.materials[i].name)

if obj.data.materials[i].name.startswith(materialname):

idx = i

break

#

if idx!=-1:

material = obj.data.materials[idx]# マテリアル取得

for node in material.node_tree.nodes:

if node.type=='BSDF_PRINCIPLED':bsdf=node

if node.type=='OUTPUT_MATERIAL':material_output=node

print(f'ノード検索:{node}')

#

else:

print(f'{materialname}の名前でマテリアルの生成')

material = bpy.data.materials.new(materialname)# マテリアル生成

obj.data.materials.append(material) # マテリアルがない場合は追加

material.use_nodes = True

material.node_tree.nodes.clear()

bsdf = material.node_tree.nodes.new(type='ShaderNodeBsdfPrincipled') # Bsdfノードを作成

material_output = material.node_tree.nodes.new(type='ShaderNodeOutputMaterial')#シェーダーの最終出力を受け取るノード取得

bsdf.location = (0, 0)

material_output.location = (400, 0)

# Principled BSDF ノードの BSDF 出力を、Material Output ノードの Surface 入力に接続

material.node_tree.links.new(bsdf.outputs['BSDF'], material_output.inputs['Surface'])# ノード間をリンク

#

bsdf.inputs['Base Color'].default_value = rgb # Base Color を設定

bpy.context.view_layer.update()# ビューポートを更新

radius=0.01 # UV球半径

segments=16 # UV球の縦分割

ring_count=10 # UV球の角度分割

bpy.ops.mesh.primitive_uv_sphere_add(segments=segments, ring_count=ring_count, radius=radius)

bpy.ops.object.mode_set(mode='OBJECT')

eyeObj=bpy.context.active_object # 直前でアクセスしたオブジェク

set_basecolor(eyeObj, rgb=(0.0, 0.0, 0.0, 1.0), materialname='マテリアル.黒')

set_basecolor(eyeObj, rgb=(1.0, 1.0, 1.0, 1.0), materialname='マテリアル.白')

bpy.ops.object.mode_set(mode='EDIT')

import bmesh

bm = bmesh.from_edit_mesh(eyeObj.data) # 編集モード中のメッシュデータをBMeshに変換

for face in bm.faces: # 全ての面の走査

if face.calc_center_median().z < radius*0.8: face.select=True

else: face.select=False

bmesh.update_edit_mesh(eyeObj.data) # BMeshを更新(編集モードで、bmは引き続き編集可能)

bpy.context.object.active_material_index = 1 # 現在のマテリアルを1の指定('マテリアル.白')にする

bpy.ops.object.material_slot_assign()# 現在の選択面に選択のマテリアルを割り当て

bpy.ops.object.mode_set(mode='OBJECT')

bpy.ops.transform.rotate(value=-1.5708, orient_axis='X') # X軸で、-90度を回転

bpy.types.Object を、他のオブジェクトのローカル座標へ移動する例

set_locationという関数を定義して実現する例です。

第1引数のオブジェクトを、第2引数のオブジェクトのローカル座標に移動する関数です

(第3引数が、第2引数のオブジェクトのローカル座標です。)

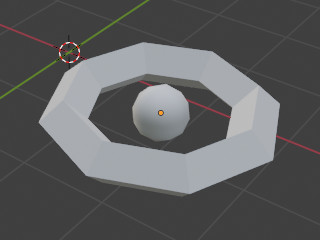

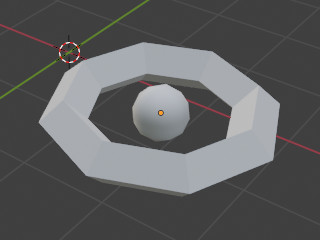

この例では移動対象のICO球を、トラース(ドーナツ型?)のローカル座標で、(0,0,0) の位置に移動しています。

なお、移動対象の球をスムーズシェードにして、ローカル座標を指定するトラースのオブジェクトをフラットシェードにして、

見栄えを区別しています。

import bpy

# move_objを、objのローカル座標で移動する。

def set_location(move_obj,obj, local_location=(0,0,0) ):

global_co = obj.matrix_world @ Vector(local_location)

move_obj.location=global_co # 位置変更

for obj in bpy.data.objects:# 'Camera' と 'Light' 以外を全て削除する

if obj.name=='Camera' or obj.name=='Light': continue

bpy.data.objects.remove( obj )

bpy.ops.mesh.primitive_torus_add(location=(-2, 1, 0.5), major_segments=8, minor_segments=4)

torus_obj=bpy.context.active_object # 直前でアクセスしたオブジェク

bpy.ops.object.shade_flat() # フラットシェード指定

bpy.ops.mesh.primitive_ico_sphere_add(radius=0.3)

sphere_obj=bpy.context.active_object # 直前でアクセスしたオブジェク

bpy.ops.object.shade_smooth()# スムーズシェード指定

set_location(move_obj=sphere_obj, obj=torus_obj, local_location=(0,0,0))

シェイダーエディターの接続リンクを作っているようなコードです。

シェイダーエディターの接続リンクを作っているようなコードです。 第1引数のオブジェクトにおいて、第2引数の名前のマテリアルに第3引数のベースカラーを設定します。

第1引数のオブジェクトにおいて、第2引数の名前のマテリアルに第3引数のベースカラーを設定します。