Web Top Page

Blender初心者が陥りやすい状況の補足

Blender初心者が最初に覚えるべき内容をまとめたページは、このリンクにあります。

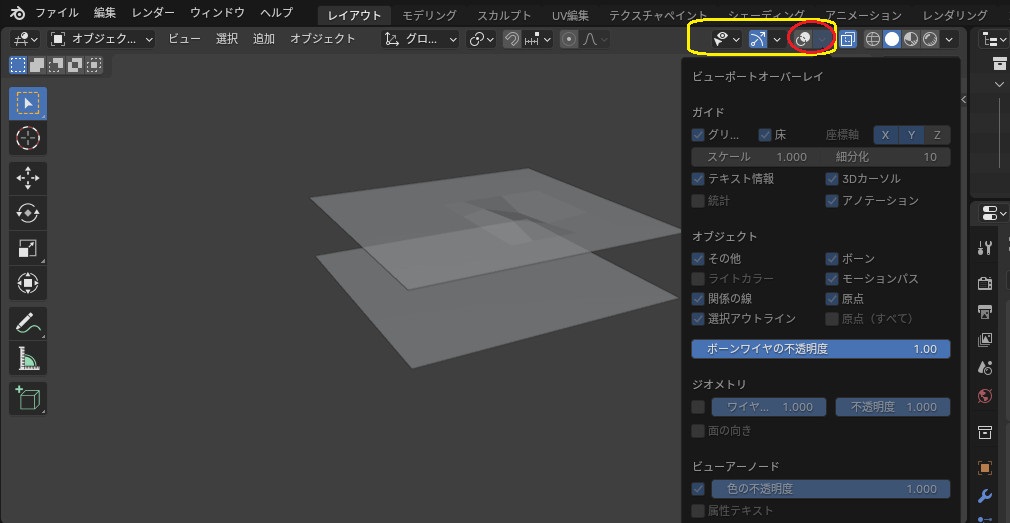

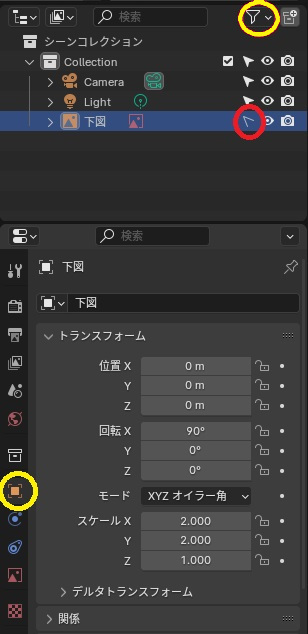

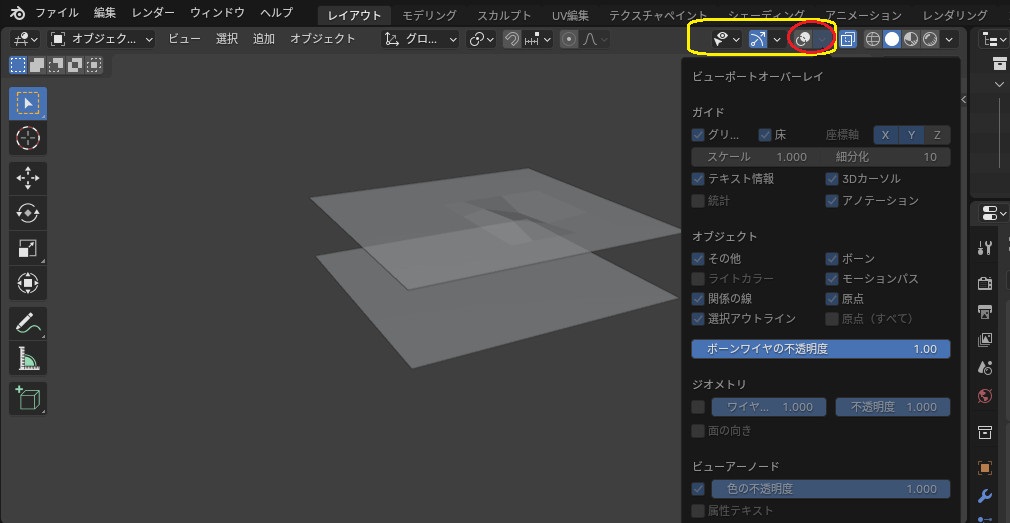

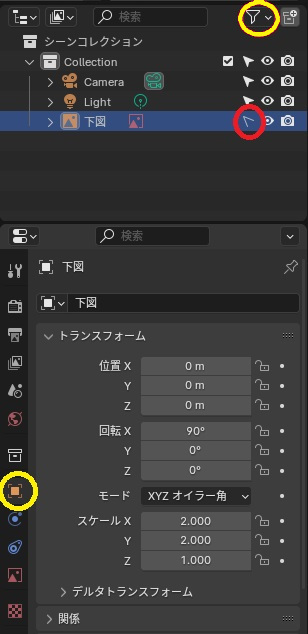

3Dビューポート内で、見える・見えないの設定

(選択した対象が橙色の選択マーク出ないので、選択できたか分からない。またギズモやグリッドが見えなくなった。)

一般に、下記赤マルの「

ビューポートオーバーレイ」をクリックすれば見えるようになります。

上記の黄色の部分が可視化などの制御が並んでいる。

そこに左から「選択可否と可視性」の設定、「ギズモの可視」切り替え、「

ビューポートオーバーレイ(Viewport Overlays)」の切り替えが並んでいます。

上記イメージは、「

ビューポートオーバーレイ」を切り替えて設定項目を表示しない状態です。

そして、右横の「v」で設定状態を表示した状態です。

このチェック項目で表示制御する箇所を指定しており、

「

ビューポートオーバーレイ」を再びクリックすればチェック項目が見えるようになります。

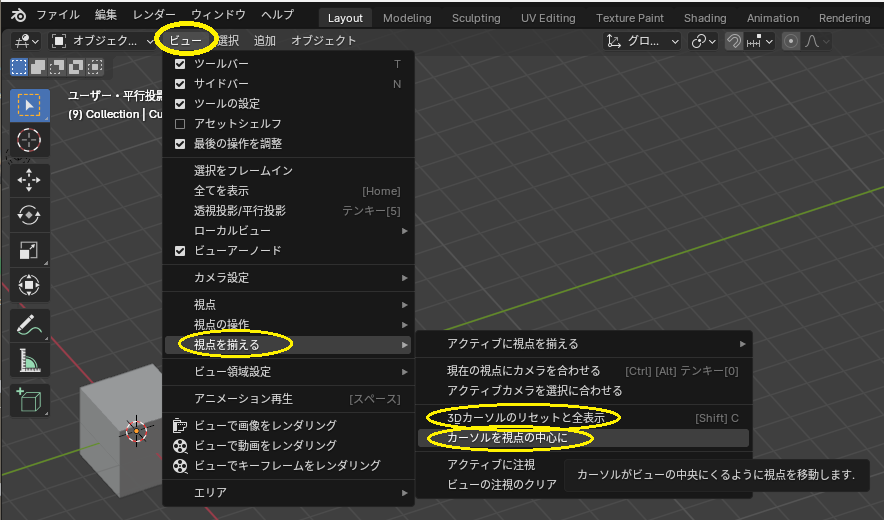

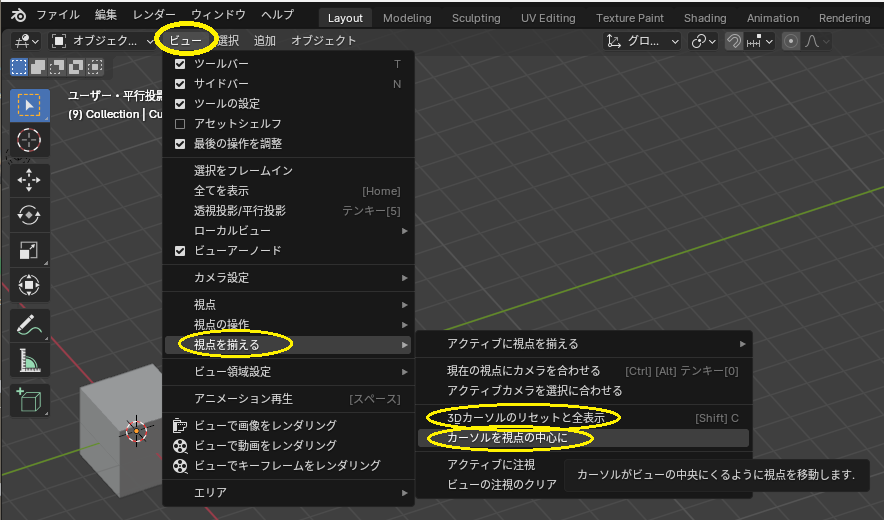

「3Dカーソル」の中心を、ビューの中心に移動

(「3Dビューポート」のビュー回転の中心が、希望の通りにならない?)

[Shift]+[マウス中央ボタンドラック] でビューの平行移動ができますが、

この操作を行うと、

その後でテンキーショートカットなどのビュー回転の中心がズレます。

これを元に戻す方法は、

「ビュー」メニューの「視点を揃える」の「3Dカーソルのリセットと全表示」を行って、

その下の「カーソルを視点の中心に」を選択します。

なおテンキーショートカットのビュー回転は、上記の3Dカーソルを中心に行う設定ができますが、

それ以外で、特定のオブジェクトにロックして、オブジェクトを中心を行う方法があります。

その設定は、サイドバーのビューのタブ(見えていない場合は「N」のショートカットで出す)で指定します。

その中の「ビューのロック」の中で、オブジェクトの所で、編集対象のオブジェクトを選択します。

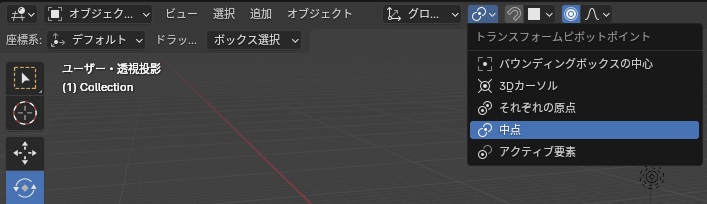

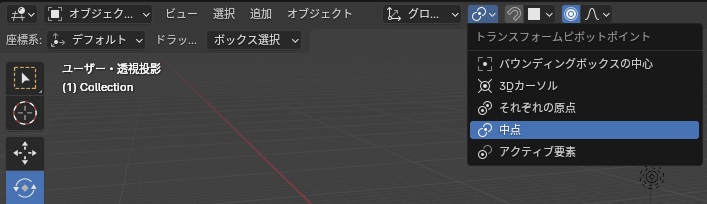

また、次の

トランスフォームピボットポイントの選択で変更の基準を変更できます。

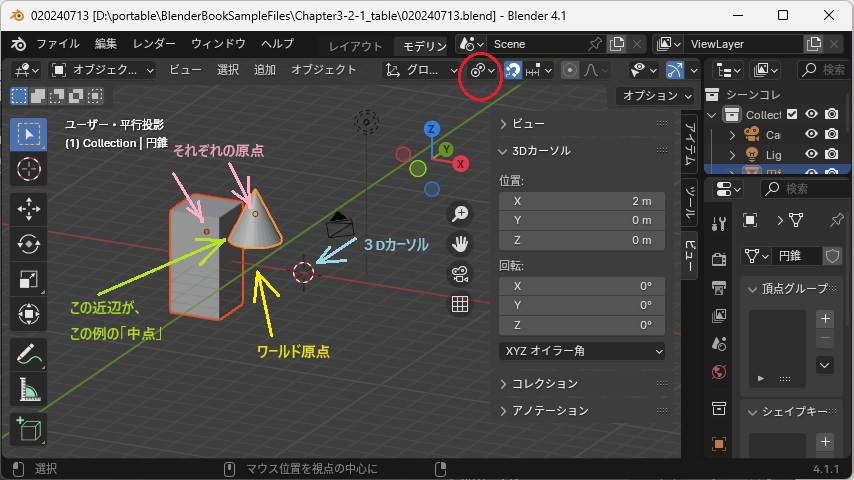

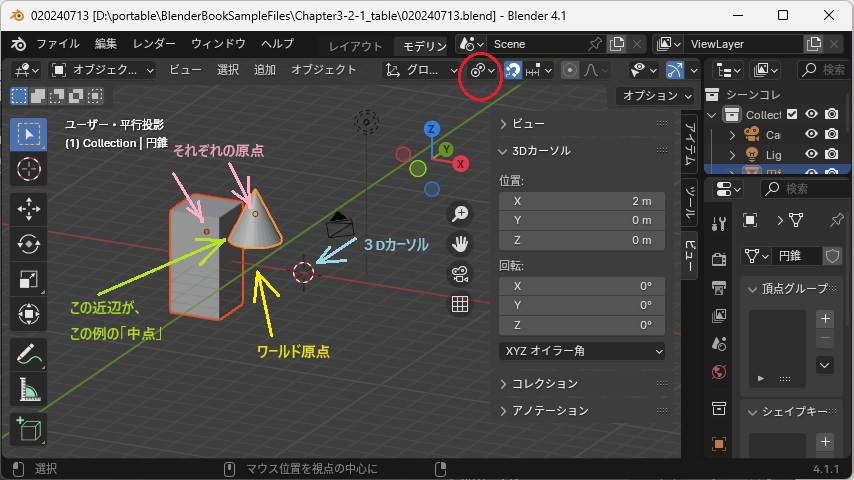

トランスフォーム(transformer)ピボットポイント(pivot point)は、変形する場合の基準点です。

ポイントはには次のような種類となりますが、「3Dカーソル」「それぞれの原点」「中点」のイメージを示しています。

(単一オブジェクトであれば「それぞれの原点」「中点」などは同じ点になります。)

なお、上記の直方体の原点は、

デフォルトの位置を「オブジェクト」メニューの「原点を設定」で変更しています。

3Dカーソルをクリック操作で移動する場合、オブジェクトが邪魔して希望の位置に移動できないことがあります。

それは、左のツールバーで3Dカーソルが選ばれている状態で3Dビューをクリックすると

オブジェクトのサーフェイス位置に

3Dカーソルの位置が設定される状態の場合です。

この状態は、下記のようにサードバーを出して(「N」のショートカット)、3Dの「ツール」タブを選び、

アクティブツール内で赤マルの

サーフェイスのチェックを外すことで、

対応できます。

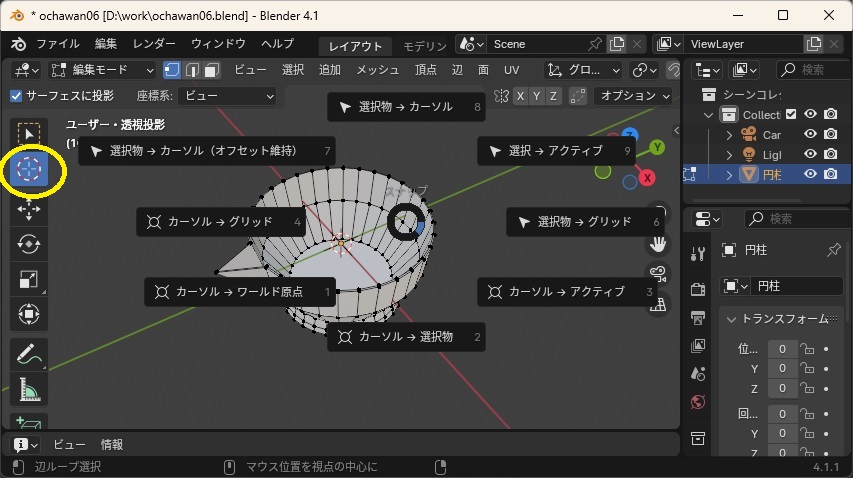

「T」ショートカット出現のツール内「カーソル」選択中の操作

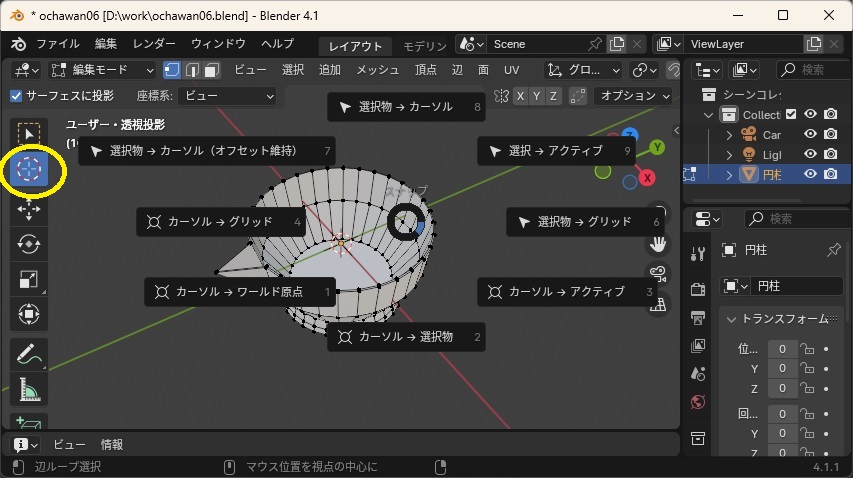

[Shift]+[S] でカーソル関連のメニューを、次のように出現します。

(「Esc」キーでメニュー出現をキャンセルできます。)

「3Dビュー」の中で予めオブジェクトを選択しおいて、「3Dカーソルに選択オブジェクトを移動する」など、

選択オブジェクトを利用した操作が存在します。

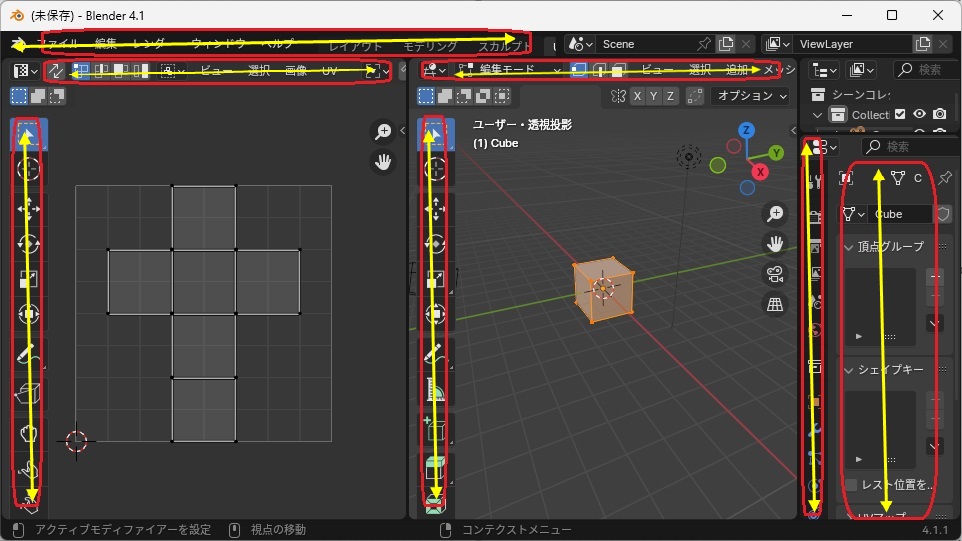

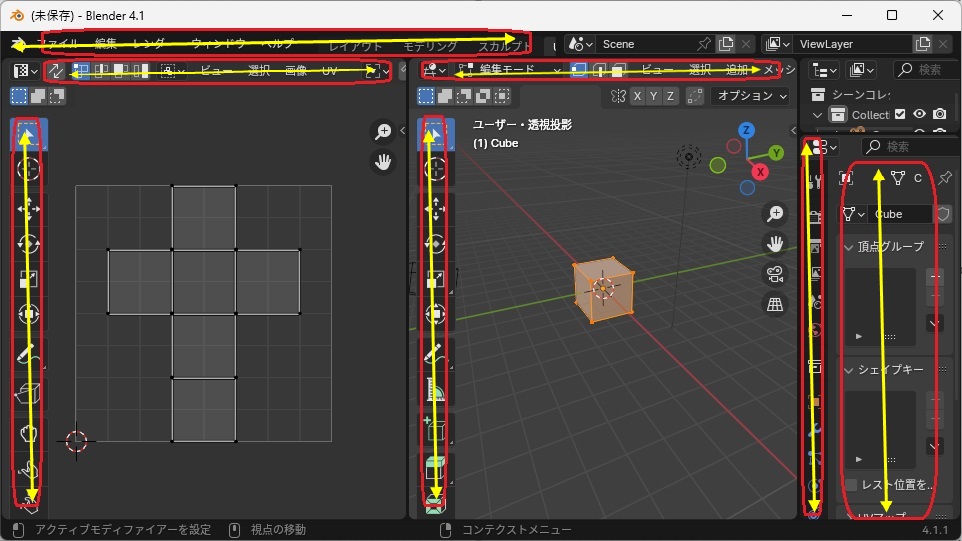

見えないメニューは、マウスホイール操作で出せる。

3Dビューポートエリアの上部メニューや、

プロパティエリアの左側の縦に並ぶアイコン群は、並びきれないで対象が見えない場合がある。

そんな時、マウスを重ねてホイール操作すると、選択要素がスライドして見えるようになる。

(下記イメージであれば、赤で囲まれた領域は、全てホイール操作で矢印の方向にスライドします。)

なお、上記は「UV編集」の構成で、左が「UVエディター」エリア、中央が左が「3Dビューポート」エリアです。

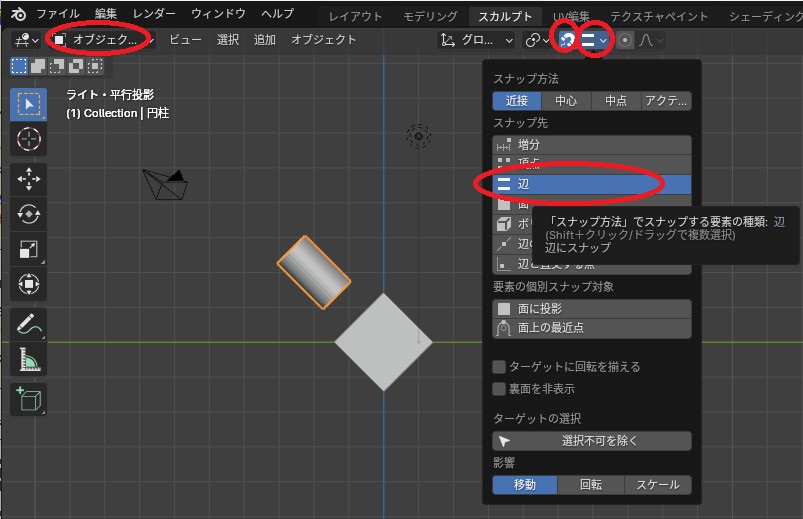

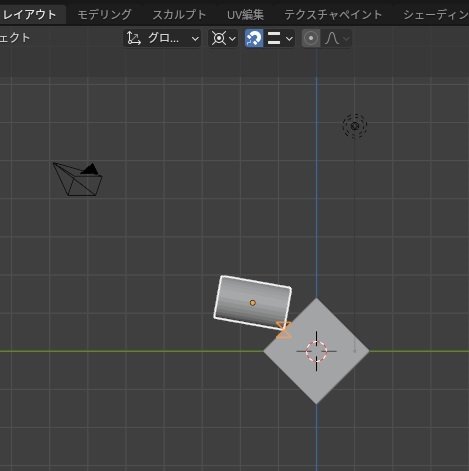

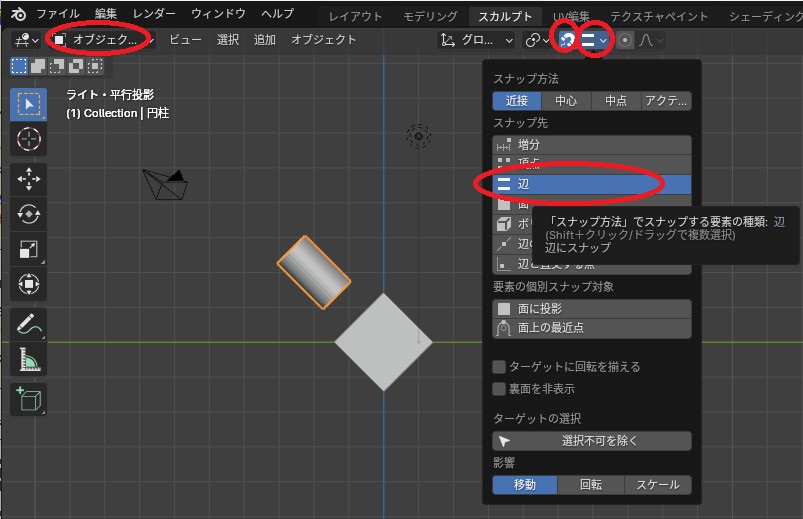

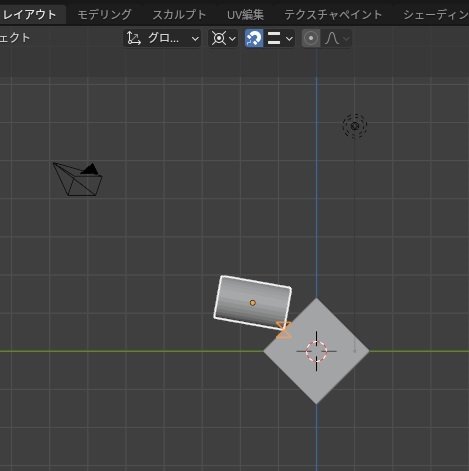

マグネットアイコン利用時の吸着操作

「オブジェクトモード」で2つオブジェクト吸着させる。

下記は、45度回転している円柱と立方体を配置した状態で、「3」ショートカットによる側面からのビューです。

「オブジェクトモード」にして、円柱を選択し、スナップ用の「磁石アイコン」を選択し、その吸着の際に「辺」を選んでいます。

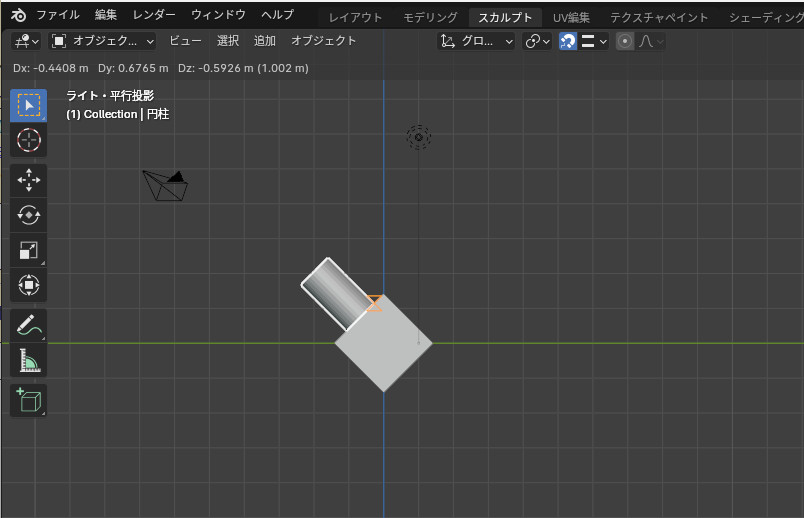

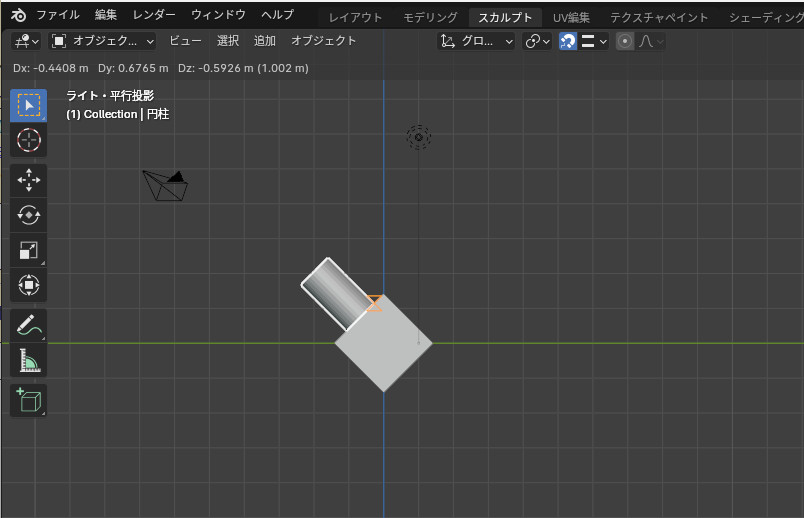

下記は、「G」のショートカットで移動状態に、円柱が立方体に吸着した瞬間のイメージです。

マグネットを使う2つオブジェクトの辺の吸着操作で、

45度と80度の面まで可能で、81度になると、吸着しない結果が得られた。

(吸着確定後に元に戻すCtrl+Zが使えない場合が確認された。)

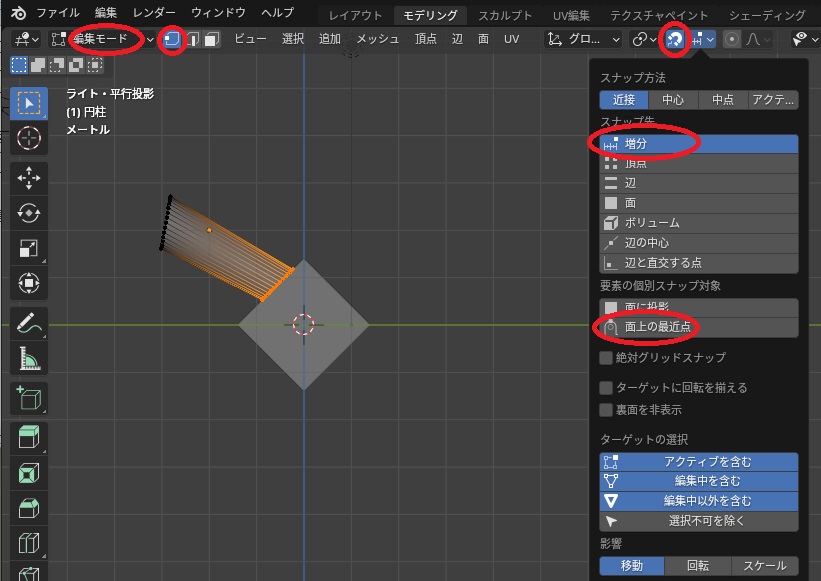

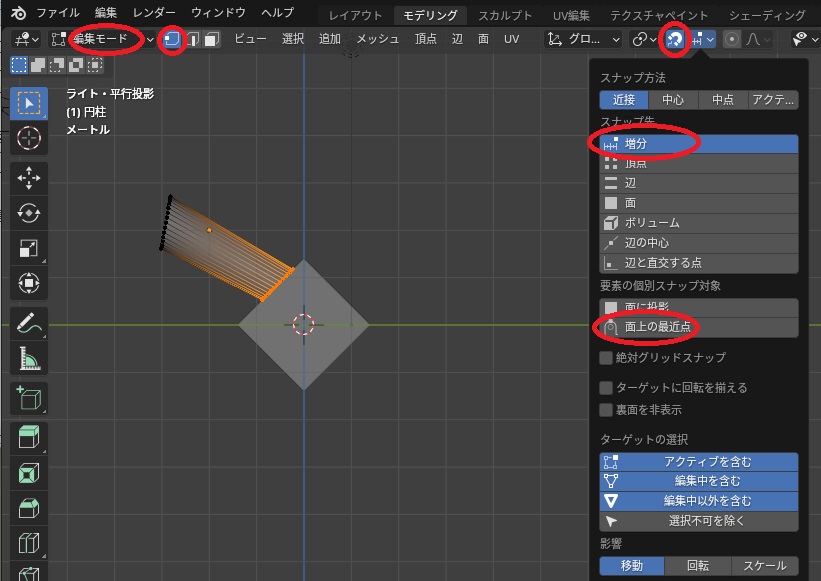

「編集モード」で頂点の増分でグリッドへ吸着させる。

次のチェック箇所を設定し、円柱の面に必要な頂点を選択します。

下記は、「G」のショートカットで移動状態に、円柱が立方体に吸着した瞬間のイメージです。

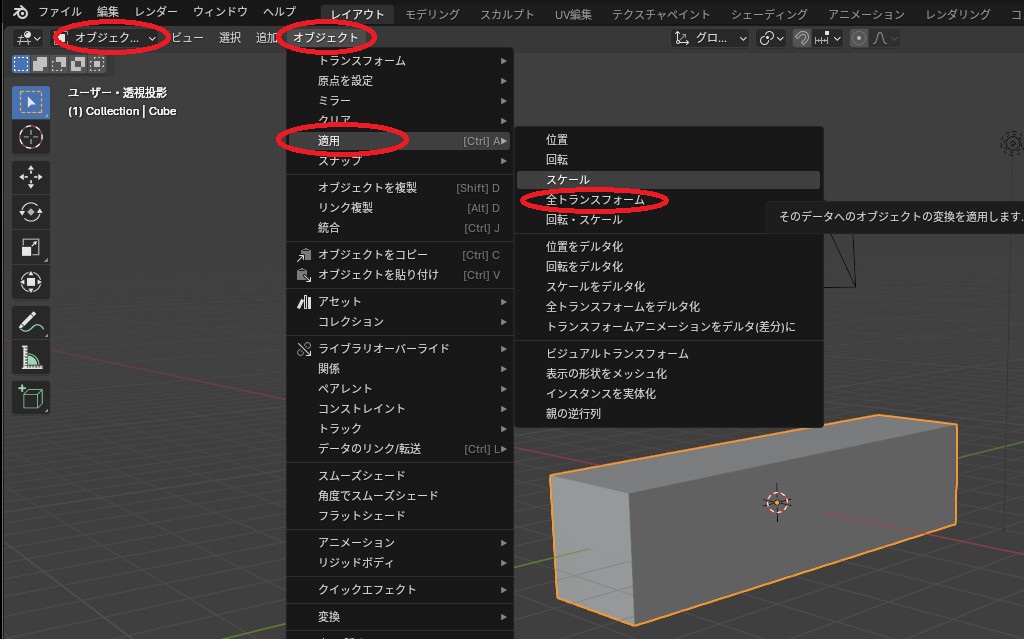

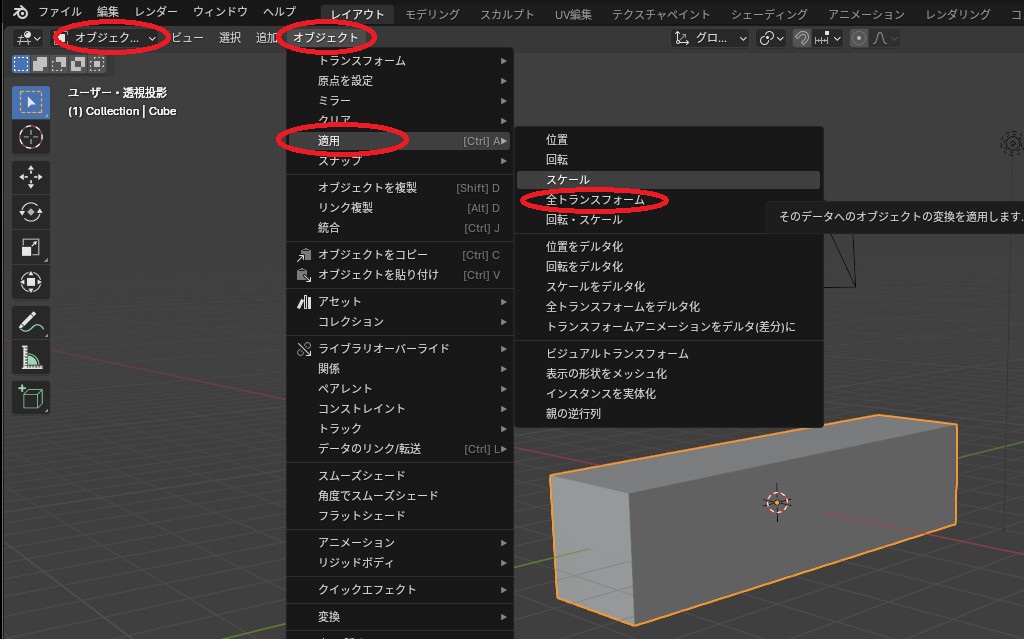

[オブジェクト]メニューの「適用」とは? それをベベル(Bevel:面取り)で検証

(ベベルなど、縮小拡大の設定がトランスフォームに残っていると均一な反映にならない。そのような場合に「適用」を使う。)

「適用」はトランスフォームの内容を初期値にリセットする機能です。

オブジェクトモードで、特定のオブジェクトを選択し、「N」で情報を表示して、行うと分かりやすい。

ここで、

[オブジェクト]メニューの「適用」の項目から、適用対象を選択します。

(なお、「適用」の操作を行うと、オブジェクトの中心が3Dビューポートの原点に変更されます。

Blenderのオブジェクトモードで「全トランスフォーム適用」することは、オブジェクトの中心位置(位置座標)、回転(回転軸・角度)、

スケール(拡大縮小)の値がすべて「既定値」(位置:(0, 0, 0)、回転:(0, 0, 0)、スケール:(1, 1, 1))に設定されます。

そして、オブジェクト内の頂点(メッシュ)の座標が、現在のグローバル座標系に一致するように変換されます。

これでオブジェクトの形状や位置は見た目上変わりません。

)

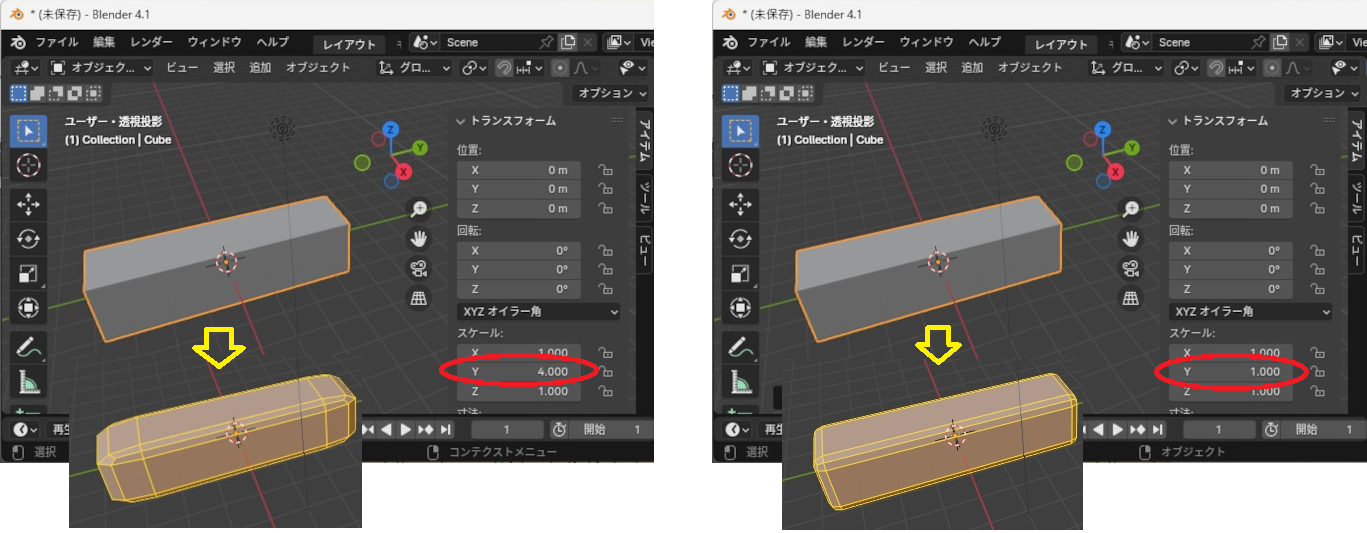

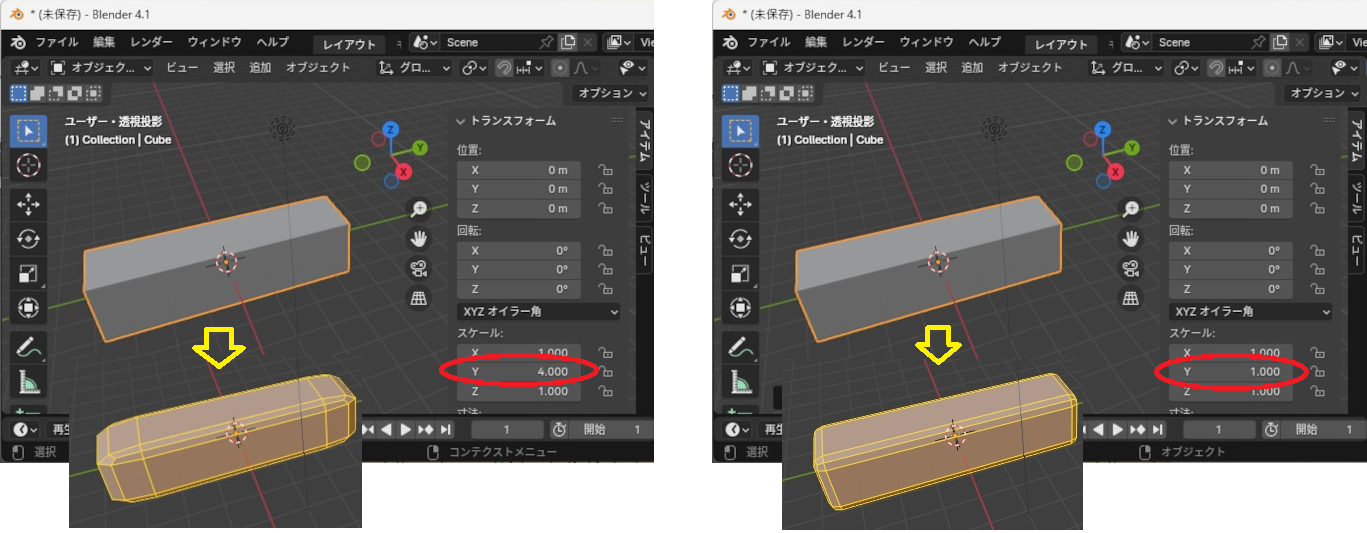

下記はY軸でスケールを4倍に変更した状態と、「適用」を施した状態で、Bevel(面取り)を行った場合の違いを比較しています。

左下画像は「適用」しないで、スケールY軸が4倍のままBevelしています。

右下画像は、

[オブジェクト]メニューの「適用」の[全トランスフォーム]を選択しからBevelしています。

黄色矢印が Bevelを適用後のオブジェクトです。面取りの幅がスケールの倍率で変わっています。

右上のベベルしたイメージは、スケールの違いで、均一でない面取り幅になっています。

「適用」の後の右上では、スケールが1倍になるので、全ての面取り幅が同じになっています。

なお、上記では「編集モード」で、「辺」から「辺のベベル」を選び、幅を0.3、セグメントを2に変更してベベルしています。

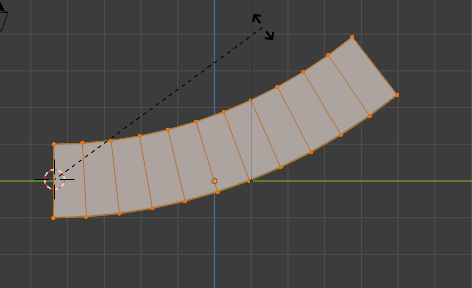

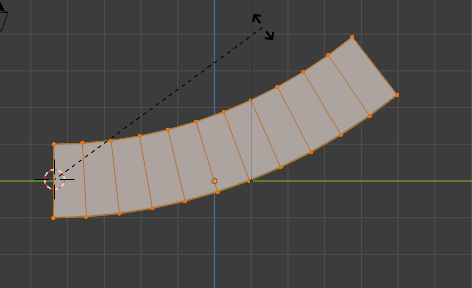

「ベンド(Bend: 曲げる)」と「湾曲(Warp)」

編集モードで、一般に「A」のショートカットで指定のオブジェクト全体選択してから、メニュー操作をします。

(その曲げる対象は、前もって「ループカット」などを使って複数に切断しておかないと、きれいに曲がりません。)

[メッシュ]メニューの[トランスフォーム]から[ベンド]を選択しマウスを移動して、マウスクリックで確定します。

この曲げる時のマウス初期位置が操作に影響する様子で、メニュー操作から[ベンド]を行うのではなく

キーショートカット操作の方が使いやすい。

そのキーショートカット操作は

[Shift]+[W] です。

なお、トランスフォーム(transformer)ピボットポイント(pivot point)を、「3Dカーソル」にして指定すると

ベンドの基準指定が容易に指定できます。

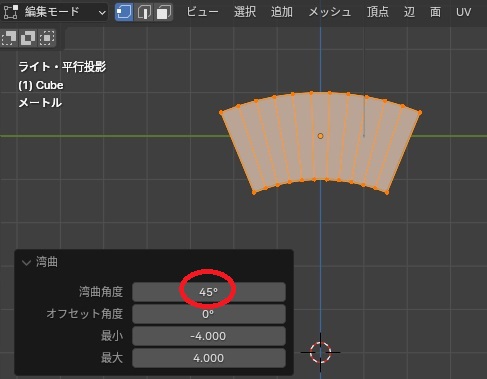

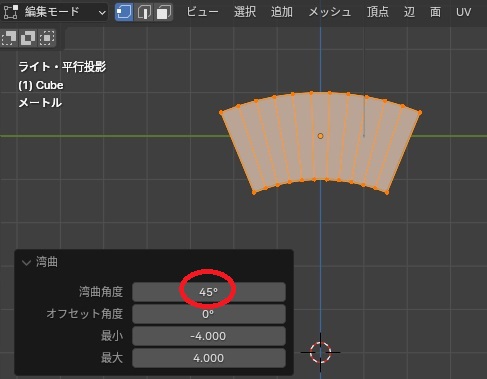

似てる操作で、「湾曲(Warp)」があります。

こちらは予め湾曲の弧となる中心の位置を「3Dカーソル」にして指定してから使います。

以下は45度で湾曲操作をしている例です。

[メッシュ]メニューの[トランスフォーム]から[湾曲(Warp)]を選択し、左下の設定部分を出して、湾曲角度を45とキー入力しています。

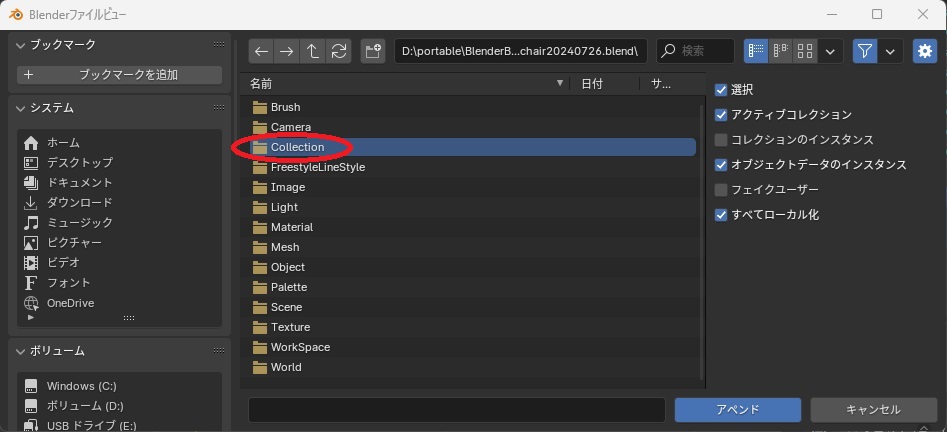

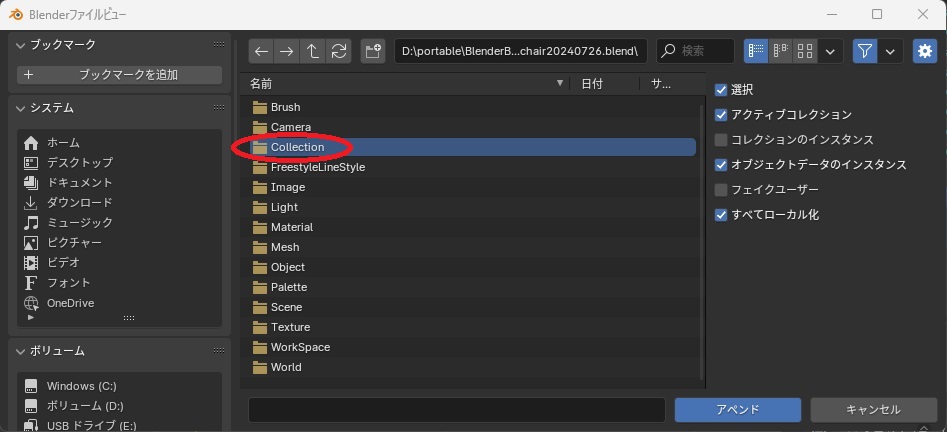

[ファイル]メニュー[アペンド]操作と、アウトライナーの整理

この操作は、「オブジェクトモード」で行います。(編集モードでは出現しないメニューです。)

上手くシーンにまとめて、そのシーンに名前を付けてファイルに保存しておくと、

後で、[ファイル]メニューの

「アペンド」操作により、その「Collection」内から

シーン名で取り込んで追加できます。

下記イメージは、この「アペンド」操作で、一つのBelnderファイル(拡張子は.blender)を選択した直後の画面です。

(上記より、一つのBelnderファイルの中に「Collection」以外にも、たくさんの情報が存在します。)

ここでは、「Collection」の中から、

シーン名を選ぶことで、そのシーンを追加できます。

よって、後から別のBelnderファイルに追加したいシーンがある場合は、適切なシーン名を付けて、

その中には、追加で余計となる「Camera」や「Light」や下書きなどが入らないように、移動して整理するとよいでしょう。

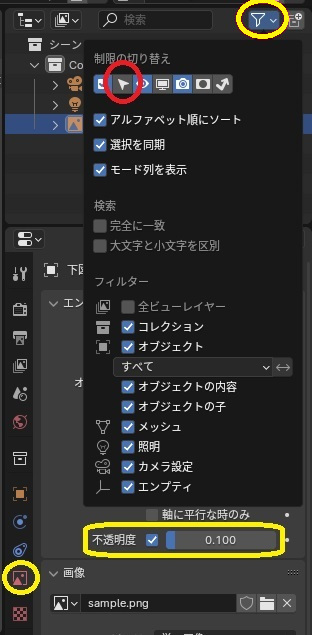

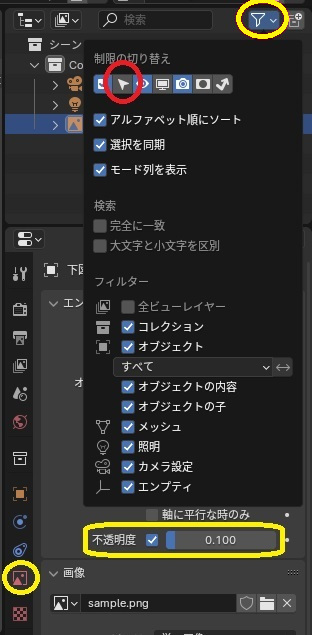

下記は、、椅子(chair)のシーンに必要なオブジェクトを入れて、整理したアウトライナーの例です。

上記でchairの名前のシーン内以外は、選択不可状態で不可視状態にしています。

それぞれの状態は、それぞれ矢印アイコンと目のアイコンの列で示されています。

塗り潰しでない矢印アイコンが選択不可状態で、目を閉じているアイコンが不可視状態を意味します。

これらのい指定は、上記の黄色マルのフィルタアイコンで対象の制御のアイコンをアウトライナーの右列で見えるようにする必要があります。

以下は、黄色マルのフィルタで選択可能かどうか矢印アイコンを表示するように変更して、下図だけを不可視状態に設定しているイメージです。

アウトライナー操作補足

シーンアイコンを右クリックして「オブジェクトを選択」のメニュー選択で、シーン内要素の全選択ができます。

この状態で、オブジェクトのリンク複製を行うと同じシーンの中に複製されます。

対して

シーンアイコンを右クリックしてオブジェクトのリンク複製を行うと、同じ階層でシーンアイコンが増えて、内部全体が複製されます。

シーンアイコンをクリックして、すぐにシーン内全体に対する移動や回転操作を行うことができません。

シーン内全体の移動や回転を行う場合は、

シーンアイコンを右クリックして、「オブジェクトを選択」のメニュー選択でシーン内要素の全選択し、

それから移動や回転操作を行うことで、可能となります。

統合と分離

オブジェクトモードで、複数のオブジェクトを選択後に[オブジェクト]メニューから

「統合」([Ctrl]+[J])を選択することで、

一つのオブジェクトにできます。

選択状態は赤い橙、橙色が付いて、最後に選択された

橙色のオブジェクトに結合されます。(順番が大事です。)

橙色のオブジェクトは一つだけにですが、改めて赤い橙を橙色に選択し直す場合、[Shift]クリックで解除して、改めて[Shift]クリックします。

対して

「分離」は

編集モードの右クリックメニューで、選択領域などを別のオブジェクトに分ける操作です。

ですが

結合前の状態に戻す機能ではなく、そのように統合を元に戻す機能はありません。

分離したい対象の頂点の全てを選択した後で、操作しますがショートカットは[P]で、

出現メニューで[選択]、[マテリアル]、[構造]から選ぶことができます。

分離したオブジェクトは、別オブジェクトとして「アウトライナー」エリアに出現するので、名前を変更するとよいでしょう。

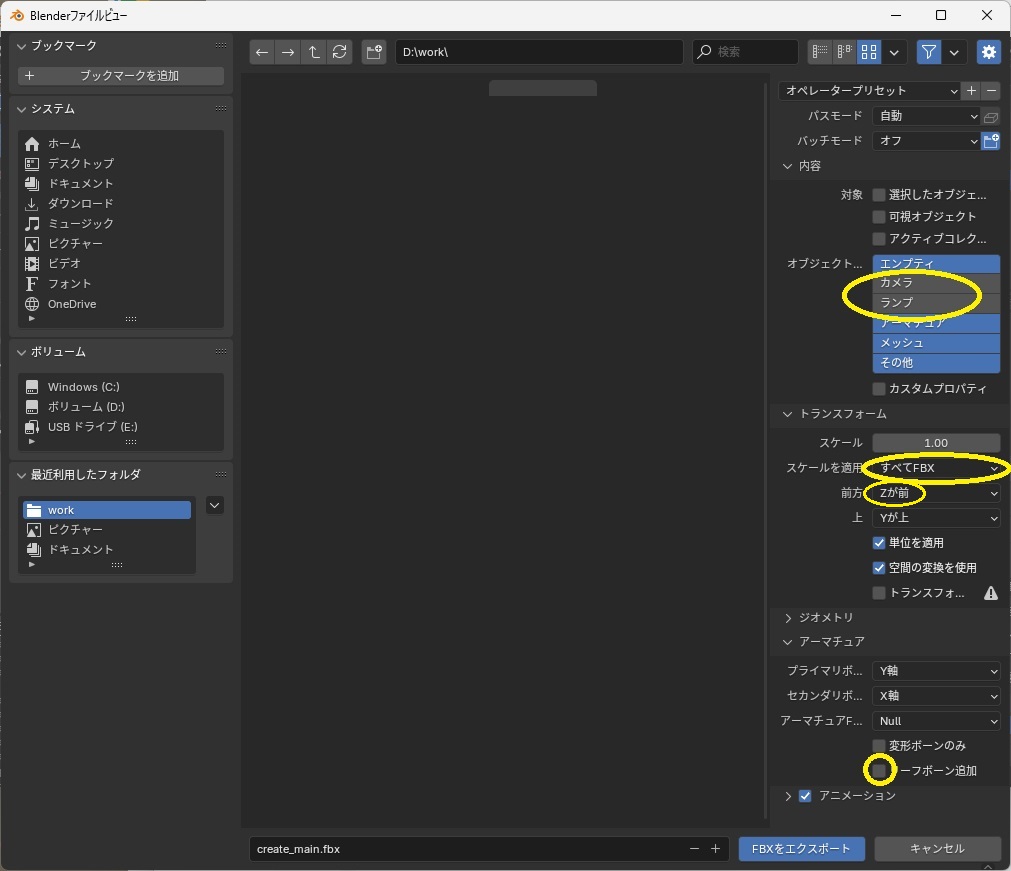

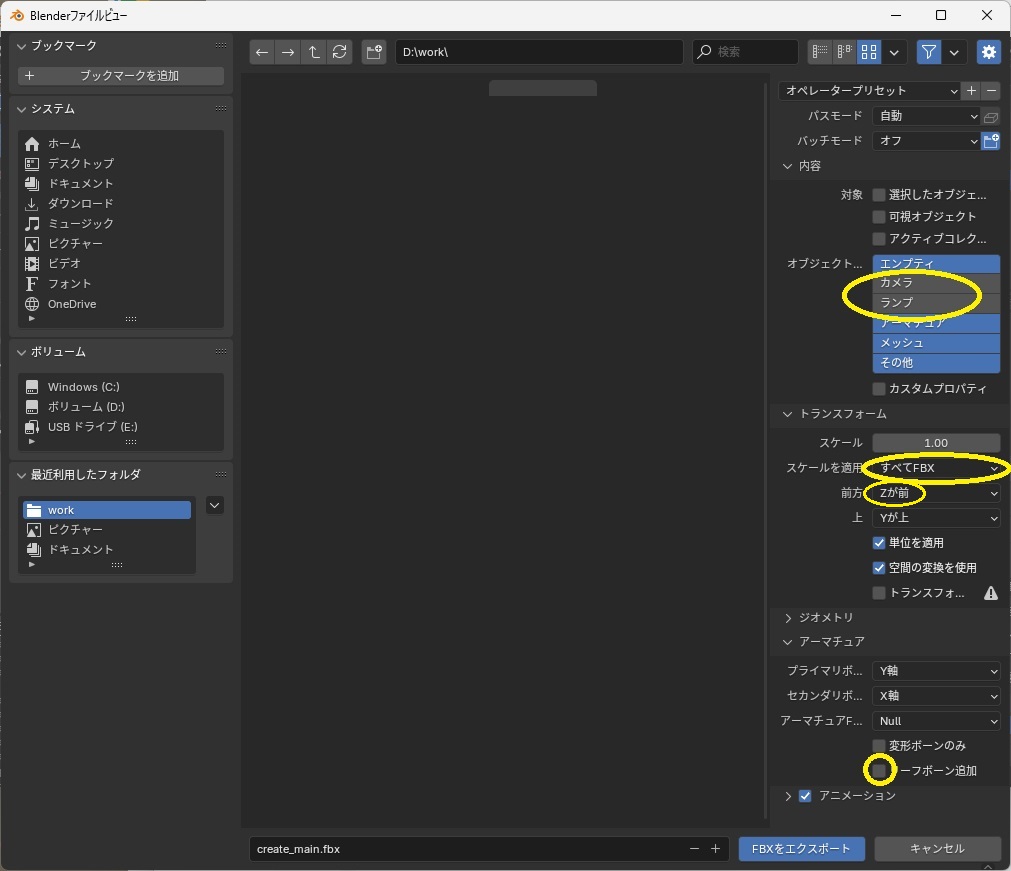

FBXへのエクスポート

Unityで使うために、FBXへエクスポートする時の設定です。

(Blecderではショートカット1の正面で、それがUnityで後ろ向きになるインポートです)

0. 保存

1. Blenderでオブジェクトを選択(オブジェクトの[原点を設定]を正しく設定済みで行う)

2. R X -90(Unityの基準に合わせて回転)

3. Ctrl+A の適用処理→ 回転(Rotationを0で適用)

4. FBXエクスポート(Forward: Z Forward, Up: Y Up, Apply Transform: OFF)

5. 保存しないで終了して開き直す

(

BlenderからFBXでエクスポートしたファイルをUnityでインポートした時、

TransformのRotationが0でなく回転していまいます。

それを防ぐエクスポート方法として、「Apply Transform」をONにする方法がありますが、

現時点のblender.4.4.3では実験的なオプションなので、上記はそれを使わない方法です。)

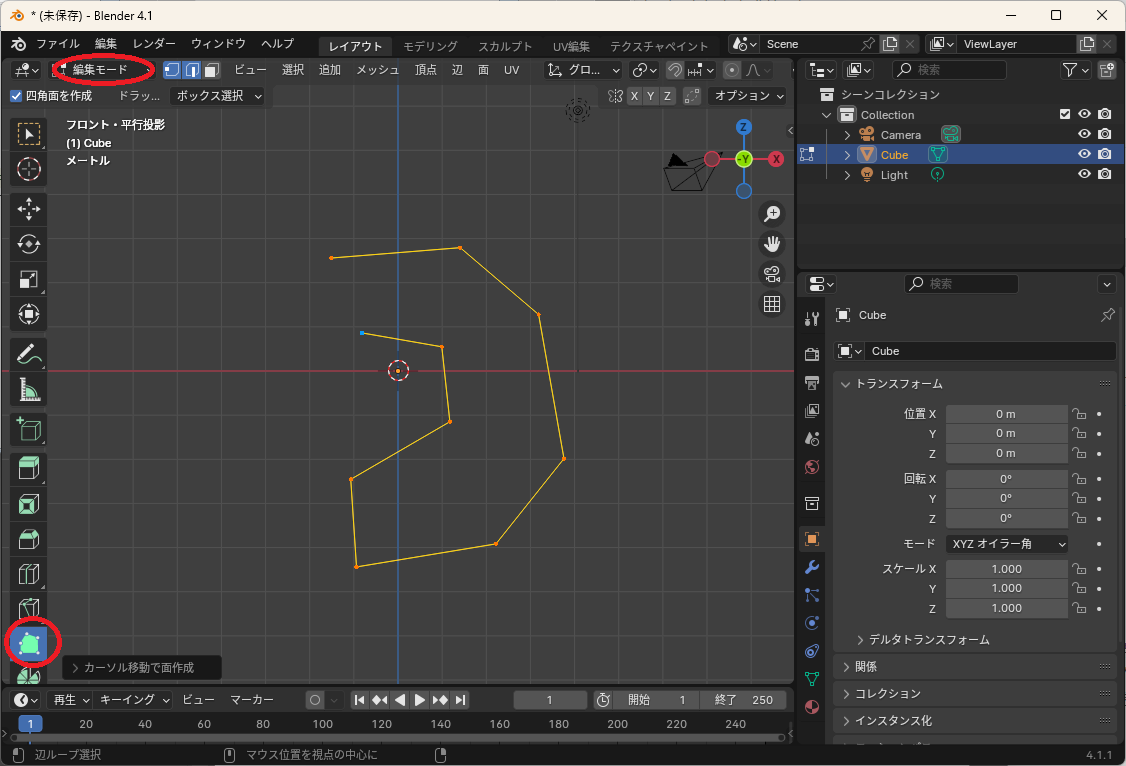

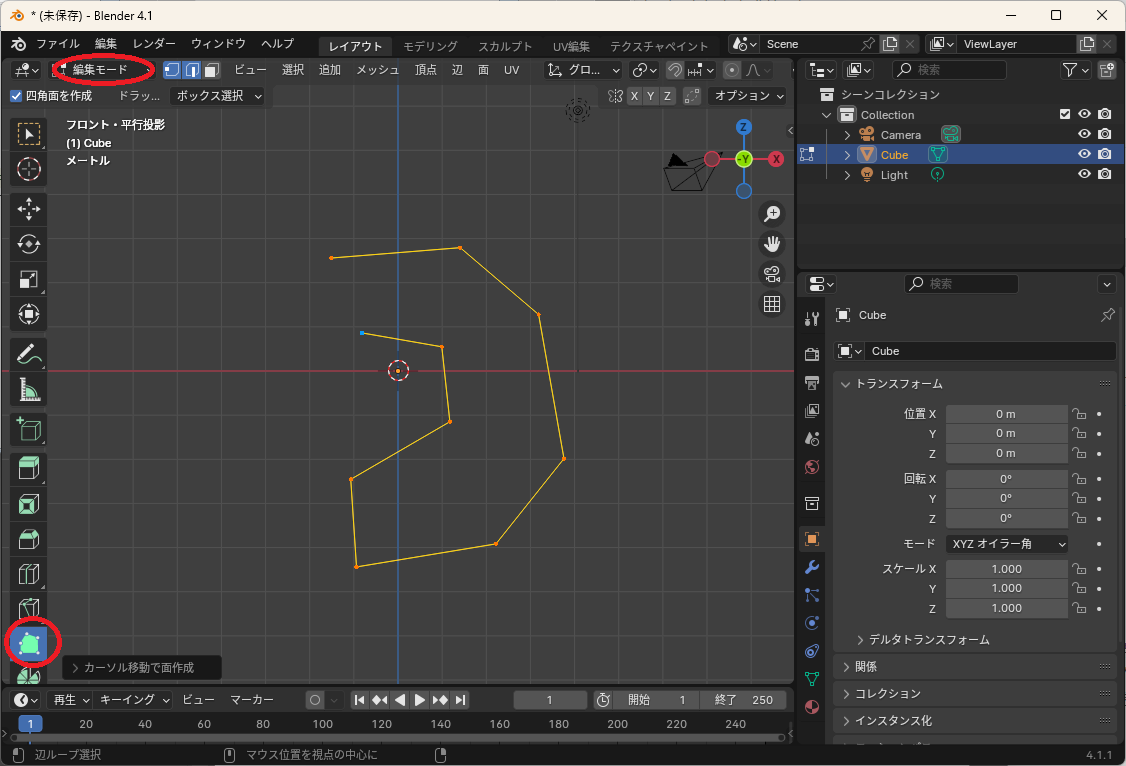

Poly Build(ポリビルド) ツールの使い方

面、辺、頂点の追加、移動、削除を手早く可能になる・・らしいのですが、

個人的に、慣れるまでは、使いにくいと感じられました。

最初は、Cubeの「編集モード」で、[A]で全てを選択し、[X]で頂点を全て削除してから

「ツールバー」から

「ポリビルド」(下記イメージの赤マル)を選択して始めるとよいでしょう。

また最初は、[7]のトップ、または[1]のフロント、または[3]のサイドの平行投影画面で操作するとよいでしょう。

以下は[3]の平行投影画面で、Ctrl+左マウスクリックで頂点を、連続して10個追加した画面です。

次で示す操作ができます。

-

Ctrl+左マウスクリックで頂点を追加しますが、連動して辺または面も追加されます。

編集中の形状により自動的に辺か面のどちらかが追加される挙動で、Ctrl を押し続けることで、生成面が青でプレビューされることで判断できます。

辺の追加生成の場合は、対応の頂点が一時的に青になることで判断できます。

-

Shift+マウス左ボタンでメッシュ要素(頂点、辺、面)を削除します。Ctrl を押している間、削除しようとしている要素は赤で強調表示されます。

-

マウスを辺の上に移動すると、辺が青色で強調表示されます。そこで、マウス左ボタンを押し込み、マウスカーソルが変わったら、辺の押し出しができます。

-

マウスを頂点の上に移動すると、頂点が青色で強調表示されます。

そこで、マウス左ボタンをドラックすることで、頂点が移動できます。この移動に伴って面が生成される場合があります。

最初は、頂点を連続に追加して希望の形状にしてから、[A]で全て頂点選択後に右クリックメニューで面を作り、

その面を押し出しするような使い方が、分かりやすいと感じます。

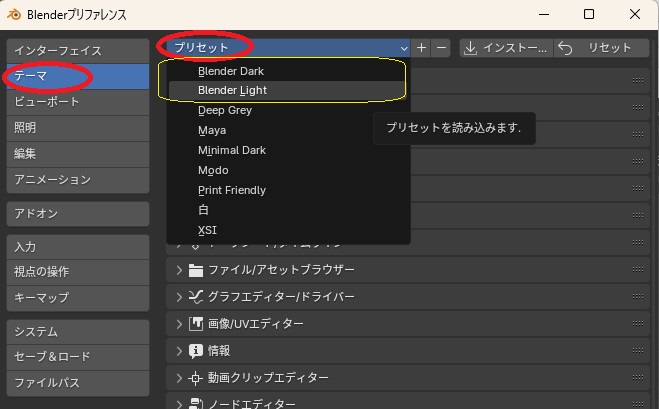

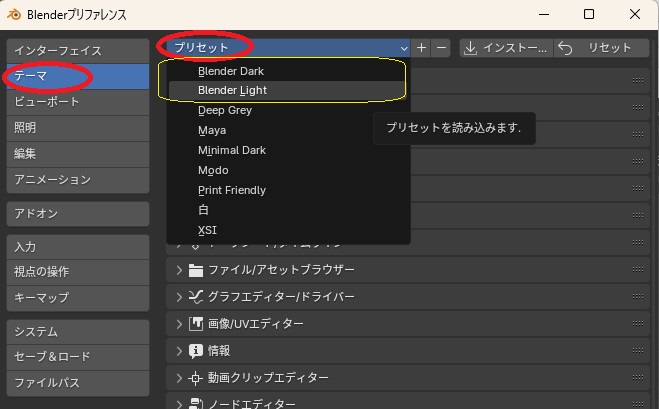

Blenderのテーマ変更でDarkとLightを切り替える。

「編集」メニューの「プリファレンス」を選択して、出現した下記ダイアログで、

テーマタグを選択し、先頭のプリセットで、

「Blender Dark」か「Blender Light」の選択が可能です。

メッシュのマージ(一つに統合・結合すること)

次のようにBlenderで円(または円に近い形状)を完全に点にしたい場合の操作です。

編集モードで、円を構成するすべての頂点を選択した状態が、下記の左のイメージです。

その後、[Mesh]メニューの[マージ]メニュー項目から[中心に]を選択した結果が右のイメージです。

[マージ]メニュー項目内には、[中心に]以外で、[カーソル位置に]、[束ねる]、[距離で]の選択項目があります。

Blenderを少し使えるようになってから覚えると良いメッシュモデリング用ショートカット

3Dビューポート操作

- 透過表示の切り替え:[ALT]+[Z]

- プロポーショナル編集モード切り替え:[o] ([接続のみ]のチェックでアイコンが変化することに注意)

選択操作

- クリックだけでの選択方法を変更:

テンキーでない1,2,3のキー

を押しながらのクリックで、それぞれ頂点、辺、面の選択ができます。

- 辺や面のループ選択:[ALT]+クリック

予め頂点や辺や面の選択してからのクリック操作で、そのクリック位置よってループ方向が変わる。

(連続した並びの面や辺に対して可能であるが、個別にバラバラで追加した構造に対応できない)

移動操作

- 移動、回転、拡大操作:それぞれ[G]、[R]、[S]のショートカット

この直後に[x]や[y]や[z]の操作軸指定と量(数字)を入力してEnterで確定する。(ESC]でキャンセル)

- 3Dカーソルの移動や、3Dカーソルへの選択物移動など:[Shift]+[S]

- 辺や頂点に沿った移動:[G]を2回押す

選択状態が辺や頂点によって、「辺のスライド」や「商店のスライド」のメニュー処理に対応した移動モードになる

生成

- 頂点と頂点から辺を生成(頂点と頂点を辺でつなぐ):[F] (「頂点から新規辺/面作成」のメニュー)

- 頂点と頂点と頂点から面を生成(選択頂点群面を作る):[F] (「頂点から新規辺/面作成」のメニュー)

- 辺と辺から面を生成(選択辺群から面を作る):[F] (「辺から面を作成」のメニュー)

- 押し出し(Extrude Region):[E]

- 面の差し込み(Inset Faces):[Ctrl]+[I]

- ループカット(Loop cut):[Ctrl]+[R]

- マージ(中心やカーソル位置に束ねて一つする):[M]