UMEHOSHI ITA TOP PAGE

COMPUTER SHIEN LAB

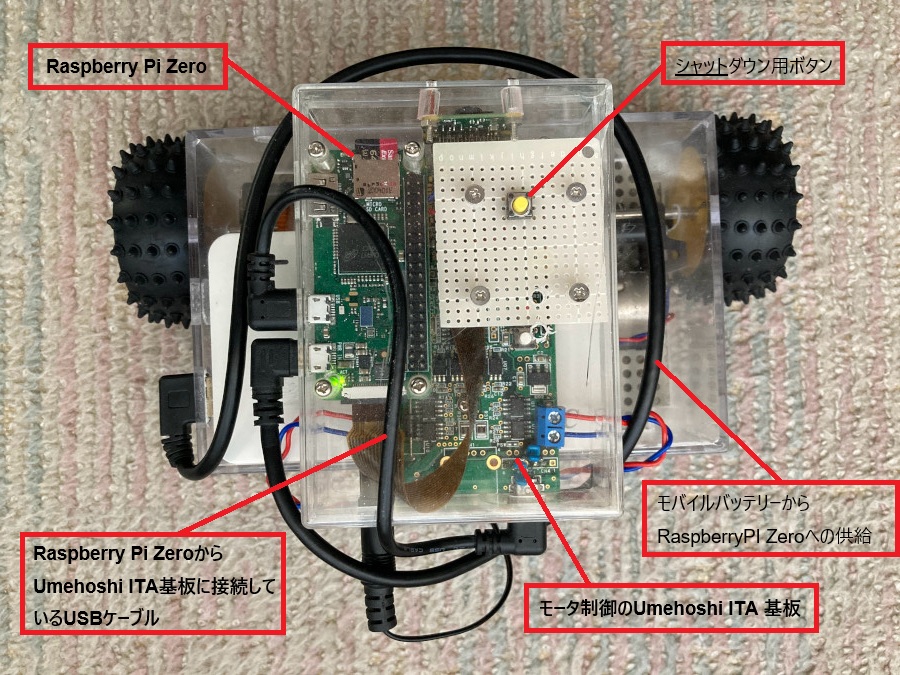

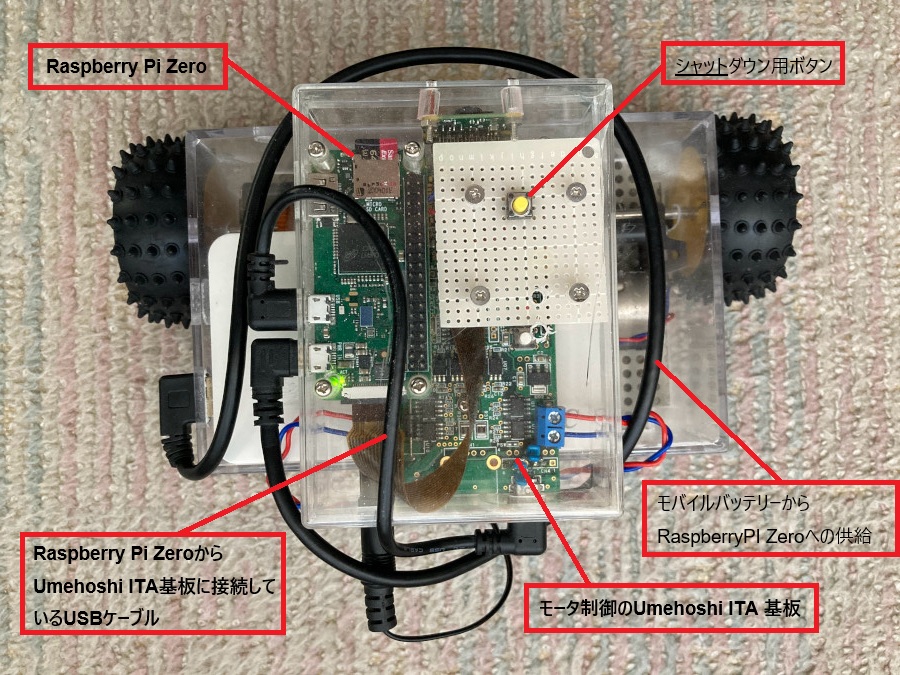

Raspberry PI Zero WととUmehoshi ITAをUSB接続し、Wifi接続してWebブラウザ制御 兼 TCP制御作品その2(EEPROM化作品)

前に紹介したページの作品は、HTTPサーバー起動時に[UMEHOSHI ITA]基板のRAM領域へ

モータ制御プログラム転送し、他のPCなどからブラウザでロボットを制御できる仕様になっています。

ここで使うDHCP、HTTP、TCPサーバーは、「Raspberry PI Zero W」のLinuxで行っています。

(PI Zero Wは、このリンク先で紹介したraspbianをインストールしています。)

そして、HTTPサーバーやモータ制御プログラム転送のpythonプログラムをsystemctlで起動しています。

このロボットは、起動してブラウザで接続して制御できるまでに、約2分程度の時間が必要でした。

(http://192.168.100.1/index.htm)

このページではこの起動時間を短縮するため、[UMEHOSHI ITA]基板のRAM領域へモータ制御プログラム転送をせず、

プログラムEEPROMに書き込んで使う改良を行った資料です。

(「Raspberry PI Zero W」と[UMEHOSHI ITA]基板と接続詳細情報は、

別ページなど参照してください。)

機能は、改良前と同じです。

起動すると、自身をWifiのアクセスポイントになります。

(アクセスポイント SSID:pizero、パスプレーズ:abcd1234)

そして、DHCPサーバーで、接続してきた相手に

192.168.100.2〜のIPアドレスを配信します。

このロボットのIPアドレスは192.168.100.1で

起動時は、Webサーバーとして起動します。

ロボットのカメラ画像配信ページ:

http://192.168.100.1/index.html)

ロボットの遠隔操作ページ:

http://192.168.100.1/index.htm)

ロボットの撮影画像閲覧URL:

http://192.168.100.1/imgs)

ロボットの撮影画像を消去するページ:

http://192.168.100.1/clear.jpg)

ロボットのWebサーバーのプログラムを終了ページ:

http://192.168.100.1/quit.jpg)

上記操作でWebサーバーが終了すると、

TCP制御サーバーが起動します。

このサーバーへPC側よりでpython umeclient2.pyで接続して'M'/'f'/'quit'/w/x/a/d/Q/Z/E/C/T>の

メニュー操作で制御できます。

この umeclient2.py のリンク先にこのソースを紹介しています。

[UMEHOSHI ITA]基板のEEPROM領域にモータ制御プログラムを書き込んで制御するための変更

起動させた後、PCからのWifiを介した遠隔操作で操作するので、PCが接続するアクセスポイントをロボットの

アクセスポイント(SSID:pizero, パスフレーズ「abcd1234」)で接続します。

「ssh pi@192.168.100.1」で接続して、操作します。

(このページでセットアップしていれば[abc123]のパスワードで接続)

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?でyesを入力します。

Host key verification failed.のエラーであれば「ssh-keygen -R 192.168.0.123」入力で、該当のIPアドレス情報を消して再接続します。)

これまで、

UMEHOSI ITA のRAM領域に初期コードを転送して動作させる手法は、このサービスから

/home/pi/umehoshi/umehoshi.pyを起動させていました。

umehoshi.py中で[UMEHOSHI ITA]のRAMに、モータ制御プログラムを転送していました。これを転送しないでROM利用するプログラムに変更した

/home/pi/umehoshi2/umehoshi2.pyを使う変更です。

そこでまず、次のコマンド操作でサービスを停止します。

sudo systemctl disable umehoshi.service

新しいサービスをumehoshi2で作るので、必要な

umeusb.pyと

umetcp.pyをumehoshフォルダからコピーします。

それ以外にも、必要なファイル次のようにコピーします。

これらは、

このリンク先で作成したWebサーバー用ファイルです。

(

myweb.pyは以前と同じWebサーバー用モジュールです)

またWebサーバー時に使うumeutil.pyもcgi-binフォルダを作ってumeutil.pyもコピーしておきます。

(

umeutil.pyはUSBでコマンドファイルを転送する関数定義ファイルです)

他に、受信ファイルを格納するためのdatasフォルダや、カメラ画像を格納するimgsフォルダを作っています。

pi@raspberrypi:~ $ mkdir -p ~/umehoshi2

pi@raspberrypi:~ $ cd ~/umehoshi2

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ cp ~/umehoshi/umeusb.py .

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ cp ~/umehoshi/umetcp.py .

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ cp ~/umehoshi/myweb.py .

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ cp ~/umehoshi/index.html .

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ cp ~/umehoshi/index.htm .

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ cp ~/umehoshi/quit.jpg .

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ mkdir cgi-bin

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ cp ~/umehoshi/cgi-bin/umeutil.py ./cgi-bin/umeutil.py

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ mkdir datas

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ mkdir imgs

これでumetcp.pyを起動するとTCPのサーバーが起動し、

対応する後述のPC側プログラム(

umehosi2.py)を使えばファイルを送り込むことができます。

umetcp.pyの実行前にumetcp.pyを編集してのmainのip変数の設定にを、そのRaspberry PI Zeroに合わせる必要があります。

(nano umetcp.pyを編集して、

ip = "192.168.100.1"と設定しました。)

そして次の操作により、後述する『

umehosi2.py』のファイルを送信し、そのファイルを~/umehoshi/に移動しています。

(一部に表示を省略しています)

| Pi Zero のumetcp.py実行側 | PCでのumeclient2.py実行側 |

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ python3 umetcp.py

Serverの情報: ('192.168.100.1', 59154)

接続要求を待つ

start receiveData

umehoshi2.py 2510

recieve file:umehoshi2.py,size:2510

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ mv datas/umehoshi2.py .

|

D:raspi_zero>python umeclient2.py

IP (defualt:192.168.100.1)Address>

接続成功

start receiveData

送信したい情報を選択入力'M'/'f'/'quit'/w/x/a/d/Q/Z/E/C/T>f

[ ・・・・カレントディレクトリの表示・・・・・]

送信したいファイル名入力>app_pwm_esp32.umh

b'fapp_pwm_esp32.umh 5715\r\n' 送信byte: 5715

送信したい情報を選択入力'M'/'f'/'quit'/w/x/a/d/Q/Z/E/C/T>quit

終了時のエラー表示は無視してください

|

上記で転送した『

umehosi2.py』ファイルは、umehosi.pyの代わり使う後述するROM領域利用のサーバープログラムです。

このumehosi2.pyを次の操作により起動して、『

app_pwm_esp32.umh』のファイルを送信します。(一部に表示を省略しています)

| Pi Zero のumehosi2.py実行側 | PCでのumeclient2.py実行側 |

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ python3 umehoshi2.py

Serial(port='/dev/ttyACM0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)

Serverの情報: raspberrypi ('192.168.100.1', 59154)

接続要求を待つ

接続を待って、接続してきたら許可

接続相手: ('192.168.100.5', 53057)

start receiveData

app_pwm_esp32.umh 5715

S109D02001000E8FFBD271400BFAF1000BEAF21F0A00304

・・・・・書き込み応答が続く

S109D020A400000904234080040AC21E8C0030400BE8F73

S0C9D020A50000800BD270800E003000000004E

クライアントがquitで終了すると、エラーの表示がでるが無視

接続を待って、接続してきたら許可

Ctrl+C で強制終了させてください。

KeyboardInterrupt

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $

|

D:raspi_zero>python umeclient2.py

IP (defualt:192.168.100.1)Address>

接続成功

start receiveData

送信したい情報を選択入力'M'/'f'/'quit'/w/x/a/d/Q/Z/E/C/T>f

[ ・・・・カレントディレクトリの表示・・・・・]

送信したいファイル名入力>app_pwm_esp32.umh

b'fapp_pwm_esp32.umh 5715\r\n' 送信byte: 5715

S109D02001000E8FFBD271400BFAF1000BEAF21F0A00304

SET:9D020010

・・・・ 書き込みと応答の表示が続く・・・・・

S0C9D020A50000800BD270800E003000000004E

SET:9D020A50

転送が止まったら、SPACE,ENTERを入力してメニューを出す。

送信したい情報を選択入力'M'/'f'/'quit'/w/x/a/d/Q/Z/E/C/T>quit

・・・・・・

ConnectionAbortedError: [WinError 10053]

確立された接続がホスト コンピューターのソウトウェアによって中止されました。

この終了時のエラー表示は無視してください

D:raspi_zero>

|

上記はWifiを介したファイル

app_pwm_esp32.umhの送信でSSHで行っている操作です。

この送信したファイルは、

[UMEHOSHI ITA]基板のEEPROM領域に書き込むにモータ制御プログラムで、このEEPROM用のコードは、

このリンク先ページで

紹介したものです。

umehoshiEditの開発ツールで直接に書き込むこともできますが、上記方法でこの翻訳済みファイルの

app_pwm_esp32.umh

を送信するだけで、同様にEEPROMへの書き込み処理が完了します。

次の各種エントリーポイントの「.umh」を用意し、

転送による実行で各モータなどの動作を確認できます。

(モータの制御前に、EEPROM領域にあるモータ制御の初期化が必要で、起動時に一回だけ

uStartInit.umhを実行させる必要があります。)

| ファイル名 | 内容 | 概要 |

| uBeep.umh | Beep

R009D020D00003B | 音パターン[・・・・]を登録 |

| uStartInit.umh | StartInit

R009D020010004E | 下記初期設定と調整(PWDなどの初期化で、下記モータ制御を行う前に一回だけ実行しなければならない。) |

| uForward.umh | Forward

R009D020200004D | モータ前進 |

| uBack.umh | Back

R009D020300004C | モータ後進 |

| uRight.umh | Right

R009D020400004B | モータ右回転

|

| uLeft.umh | Left

R009D020500004A | モータ左回転 |

| uLeftUp.umh | UpLeft

R009D0206000049 | モータ左デューティ幅アップルーチン |

| uLeftDown.umh | DownLeft

R009D0207000048 | モータ左デューティ幅ダウンルーチン |

| uRightUp.umh | UpRight

R009D0208000047 | モータ右デューティ幅アップ |

| uRightDown.umh | DownRight

R009D0209000046 | モータ右デューティ幅ダウン |

| uStop.umh | Stop

R009D020A00003E | モータストップ |

上記のファイル転送してモータを動作させる例を下記に示します。

(以下は、

モータ制御初期化の転送実行と、

モータ前進処理の転送実行を実行です。)

| Pi Zero のumehosi2.py実行側 | PCでのumeclient2.py実行側 |

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ python3 umehoshi2.py

Serial(port='/dev/ttyACM0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)

Serverの情報: raspberrypi ('192.168.100.1', 59154)

接続要求を待つ

接続を待って、接続してきたら許可

接続相手: ('192.168.100.5', 53129)

start receiveData

uStartInit.umh 28

R009D020010004E

uForward.umh 26

R009D020200004D

クライアントがquitで終了すると、エラーの表示がでるが無視

接続を待って、接続してきたら許可

Ctrl+C で強制終了させてください。

KeyboardInterrupt

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $

|

D:raspi_zero>python umeclient2.py

IP (defualt:192.168.100.1)Address>

接続成功

start receiveData

送信したい情報を選択入力'M'/'f'/'quit'/w/x/a/d/Q/Z/E/C/T>f

[ ・・・・カレントディレクトリの表示・・・・・]

送信したいファイル名入力>uStartInit.umh

b'fuStartInit.umh 28\r\n' 送信byte: 28

R009D020010004E

START:9D020010

送信したい情報を選択入力'M'/'f'/'quit'/w/x/a/d/Q/Z/E/C/T>f

[ ・・・・カレントディレクトリの表示・・・・・]

送信したいファイル名入力>uForward.umh

b'fuForward.umh 26\r\n' 送信byte: 26

R009D020200004D

START:9D020200

送信したい情報を選択入力'M'/'f'/'quit'/w/x/a/d/Q/Z/E/C/T>quit

・・・・・・

ConnectionAbortedError: [WinError 10053]

確立された接続がホスト コンピューターのソウトウェアによって中止されました。

この終了時のエラー表示は無視してください

|

Systemdのサービスで使うPi Zero用の制御サーバープログラム(umehoshi2.py)の内容(使い方は上で紹介)

次に示すumehoshi2.pyは、[UMEHOSHI ITA]基板のEEPROM領域にあるモータ制御をTCPで制御するコードです。

(赤の所が、以前と異なる部分で、EEPROM領域にあるモータ制御の初期化関数を呼び出しています。

上述の

"uStartInit.umh"を『umehosi2.py』を使って、ファイルを転送しておく必要があります。)

#!/usr/bin/python3

# -*- coding: utf-8 -*-

# TCPサーバ側「sudo python3 umehosi2.py」で動かす

# Webサーバ、TCPサーバー実行「sudo python3 umehoshi2.py SV」で動かす(myweb.py内os.chmod利用のためsudo権限が必要)

import os

import umetcp

from umetcp import send_file, send_message, recieve_file, recieve_message, \

receiveData , path_datas

import socket

import umeusb

import traceback

import sys

#import time

sock = None # クライアント側のソケット

os.chdir("/home/pi/umehoshi2/") # カレントディレクトリ変更

umeusb.init_sub()

def my_tcp_receive_file_func(filename):

''' 受信したumehoshiアプリ用「.umh」のファイルより、

「UME専用Hexコマンド」の文字列をusbへ出力する'''

name,ext = os.path.splitext(filename)

if not ext == ".umh" : return

with open(path_datas + "/" + filename) as f: ss=f.readlines()

ss="".join(ss[1:])

print(ss)

umeusb.send_cmd(ss) # TCPで受信した 「.umh」データを[UMEHOSHI ITA]へ送る

my_tcp_receive_file_func( "uStartInit.umh" ) # このロボット制御用の[UMEHOSHI ITA EEPROM]用初期化エントリーファイル実行

if len(sys.argv) > 1:

argument = sys.argv[1]

#print(f"受け取った引数: {argument}")

#======================= myweb start

umetcp.camera.close()

umeusb.usb.close()

import myweb # ここで、Webサーバを起動して、サーバを使い終わたら、改めてデバイスを初期化して使う。

umeusb.init_sub()

import picamera

umetcp.camera = picamera.PiCamera()

#======================= myweb end

def my_usb_receive_func(bin):

'usb受信のイベントで実行するデフォルト処理'

global sock

#print("-----------",bin)

ss = bin.decode('utf-8')

a=ss.split('\n')

for s in a:

s = s.strip()

if sock != None:

send_message(sock, s) # [UMEHOSHI ITA]からの応答メッセージをTCPで返す

else: print( s )

umeusb.usb_receive_func = my_usb_receive_func # USB受信データの処理を置き換える。

umetcp.tcp_receive_file_func = my_tcp_receive_file_func # tcp受信データの処理を置き換え

def my_tcp_recieve_message(msg):

umeusb.send_cmd(msg)

umetcp.tcp_receive_message_func=my_tcp_recieve_message # ★ umehoshi.py に対して新しく追加(20250720)

ip = "192.168.100.1" #[Raspberry PI Zero WH]の設定に合わせてください

portnumber=59154

hostname=socket.gethostname()

server_addr =(ip, portnumber)

print("Serverの情報:",hostname, server_addr)

serversock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

serversock.bind(server_addr) # IPとポート番号を指定します

print("接続要求を待つ")

serversock.listen()

while True:

print("接続を待って、接続してきたら許可")

sock, address = serversock.accept()#サーバの接続受け入れ

print("接続相手:",address)

try:

receiveData( sock ) # 受信ループ

except Exception as e:

print(f"例外の種類: {type(e)}")

print(f"スタックトレース: {traceback.format_exc()}")

print(e, "sock.close()")

sock.close()

上記のumehoshi2.pyをWebサーバーとして動かすため、"/cgi-bin/ume.py"を変更

「sudo python3 umehoshi2.py SV」で上記を動かすと、

import mywebでWebサーバーを起動します。

ここで使っている

モジュール(myweb.py)は、

このリンク先で示すソースを使っています。

閲覧用の

index.htmlの内容や、

制御用の

index.htmの内容は各リンク先にありますが、以前と変更していません。

ロボットのカメラを単純に閲覧するだけでであれば、これまで変更で見えているはずです。(このイメージは

このリンク先と同じです)

ですが、モータ制御を行うページのindex.htm(

操作イメージ)でume.pyを変更せずにボタン操作すると失敗します。

index.htm内のボタン操作で、"/cgi-bin/ume.py"を呼び出しで「UMEHOSHI ITA」基板のモータ制御関数のエントリーポイントを起動するようになっていますが、

このアドレスが以前のRAM領域のままでは正しく実行できないことになりります。

以前のume.pyの内容を、以下の赤のように変更したume.pyを作成したファイルを用意します。

#!/usr/bin/python3

# -*- coding: utf-8 -*-

# このume.pyは、 http://192.168.100.1/cgi-bin/ume.py?PWD=abc123&CMD=Beep のような呼び出しが可能

import serial

import cgi

import os

import sys

import io

import cgitb

cgitb.enable()

sys.stdout = io.TextIOWrapper(sys.stdout.buffer, encoding='utf-8') # print命令のエンコードを指定

print("Content-Type: text/html; charset=utf-8\n\n")

import serial

cmd="X"

rtn="None"

try:

serial = serial.Serial(port ='/dev/ttyACM0' , baudrate = 115200,timeout = 1)

import umeutil

# フォームから値を取得

form = cgi.FieldStorage()

pwd = ""

if 'PWD' in form:

pwd = form['PWD'].value

if 'CMD' in form and pwd == "abc123":

cmd = form['CMD'].value

if cmd=='Forward':

rtn=umeutil.send_cmd(serial, "R009D020200004D")

rtn=str(rtn)

elif cmd=='Backword':

rtn=umeutil.send_cmd(serial, "R009D020300004C")

rtn=str(rtn)

elif cmd=='Left':

rtn=umeutil.send_cmd(serial, "R009D020500004A")

rtn=str(rtn)

elif cmd=='Right':

rtn=umeutil.send_cmd(serial, "R009D020400004B")

rtn=str(rtn)

elif cmd=='UL':

rtn=umeutil.send_cmd(serial, "R009D0206000049")

rtn=str(rtn)

elif cmd=='DL':

rtn=umeutil.send_cmd(serial, "R009D0207000048")

rtn=str(rtn)

elif cmd=='UR':

rtn=umeutil.send_cmd(serial, "R009D0208000047")

rtn=str(rtn)

elif cmd=='DR':

rtn=umeutil.send_cmd(serial, "R009D0209000046")

rtn=str(rtn)

elif cmd=='Stop':

rtn=umeutil.send_cmd(serial, "R009D020A00003E")

rtn=str(rtn)

elif cmd[:1]=='R' or cmd[:1]=='S' or cmd[:1]=='G':

rtn=umeutil.send_cmd(serial, cmd)

rtn=str(rtn)

else: # cmd=='Beep'

rtn=umeutil.send_cmd(serial, "R009D020D00003B")

rtn=str(rtn)

#

serial.close()

except Exception as e:

print(e)

print(cmd + ":" + rtn)

上記ume.pyファイルは、次の操作でファイルを転送して、cgi-binのディレクトリへ移動し、実行権限を与えます。

| Pi Zero のumetcp.py実行側 | PCでのumeclient2.py実行側 |

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ python3 umetcp.py

Serverの情報: ('192.168.100.1', 59154)

接続要求を待つ

start receiveData

ume.py 2047

recieve file:ume.py,size:2047

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ mv datas/ume.py cgi-bin/ume.py

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ chmod +x cgi-bin/ume.py

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $

|

D:raspi_zero>python umeclient2.py

IP (defualt:192.168.100.1)Address>

接続成功

start receiveData

送信したい情報を選択入力'M'/'f'/'quit'/w/x/a/d/Q/Z/E/C/T>f

[ ・・・・カレントディレクトリの表示・・・・・]

送信したいファイル名入力>ume.py

b'fume.py 2047\r\n' 送信byte: 2047

送信したい情報を選択入力'M'/'f'/'quit'/w/x/a/d/Q/Z/E/C/T>quit

終了時のエラー表示は無視してください

|

以上で、Webサーバー関連の準備は終了です。次のように検証します。

まず、Webサーバーを次のように起動します。

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ sudo python3 myweb.py

のURLでカメラ画像が見えればOKです。

http://192.168.100.1/index.html

続いて、上記で作成したcgi-bin/ume.pyの検証で、次のブラウズでビープ音が出ればOKです。

http://192.168.100.1/cgi-bin/ume.py?PWD=abc123&CMD=Beep

なおモータを動作させる場合は、先にuStartInit.umhを実行させなければなりません。

それを起動に行っているサーバーがumehoshi2.pyで、この中でmyweb.pyを起動しています。

(次の

http://192.168.100.1/QUIT.jpgを閲覧でWebサーバーを終了できます。)

Web兼制御サーバープログラムのumehoshi2.pyを起動するコマンドは、次のように起動します。

pi@raspberrypi:~/umehoshi2 $ sudo python3 umehoshi2.py SV

次のURLでボタン操作でモータうぃ制御できるページが開きます。

http://192.168.100.1/index.htm

このWebサーバーを終了は、次の

http://192.168.100.1/QUIT.jpgの閲覧で行います。

Webサーバーが終了終了すると、TCP制御サーバーが始まります。

このサーバーは、PC側で上記でも紹介しているように、python umeclient2.pyで接続して

M'/'f'/'quit'/w/x/a/d/Q/Z/E/C/T>

のメニュー操作で制御できます。

Systemdのサービスにumehoshi2.pyを登録

umehoshi2.pyをSystemdを使ったサービスとして、電源投入時に、実行させる設定です。

まず、umehoshi2.pyに実行権限を次のコマンドで与えます。

sudo chmod +x /home/pi/umehoshi2/umehoshi2.py

これをサービスなどの設定を行うファイル「 Unitファイル」を次のように作ります。

ユーザ作成のUnitファイルの置き場は、「/etc/systemd/system」と決まって、次のファイルを作ります。

「/etc/systemd/system/umehoshi2.service」をsudoの編集操作で操作します。

[Unit]

Description = umehoshiserver2.

[Service]

ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/umehoshi2/umehoshi2.py SV

Type=simple

[Install]

WantedBy=multi-user.target

これは、次のコマンド操作で動作を確認します。(Webサーバーの動作説明はこのページ先頭で紹介しています。TCP制御サーバーは下記で後述しています)

sudo systemctl start umehoshi2.service (自動実行の登録前の検証時の実行で使う)

次のコマンド操作でサービスの実行状態を確認します。

sudo systemctl status umehoshi2.service

動作の確認後、このサービスを次のコマンド操作で登録します。

sudo systemctl enable umehoshi2.service

以上で、サービス登録が終了です。

sudo rebootまたは、シャットダウンして、再度電源コネクタを抜き差しして、動作を確かめます。

前に紹介したページの作品は、HTTPサーバー起動時に[UMEHOSHI ITA]基板のRAM領域へ モータ制御プログラムを転送し、

約2分程度の時間が必要でした。

対して、モータ制御プログラムをEEPROMに書き込んで、起動時はその初期化関数を呼び出すだけに改良しています。

この初期化関数の起動時にブザーが鳴るようになっており、そこまでの時間は約42秒掛かりました。

なお、PCでロボットのWifiアクセスポイントが見えて接続できるようになるまでには、約1分20秒を要しました。

アクセスポイント SSID:pizero、パスプレーズ:abcd1234 のWifiのアクセスポイントにPCで接続します。

始めはWebサーバーが起動しているので、そして、

http://192.168.100.1/index.htmに接続します。

このブラウザ閲覧で、モーター動作を確認します。

その後、quit.jpg閲覧で、Webサーバーの代わりに、TCP制御サーバーの状態にします。(次の行のクリック操作)

「Webサーバー終了してTCP制御サーバー起動」の隠し操作

これは、http://192.168.100.1/quit.jpgの閲覧で終了し、TCPの制御サーバーが動作を始めます。

このTCP制御サーバーに対応するクライアントソフト(umeclient2.pyなど)をPC側で動かして制御を確かめます。

PC側でこのロボットを制御するためのクライアントプログラム例:umeclient2.py

PC側よりでpython umeclient2.pyの実行でロボットのTCP制御サーバーに

接続して

'M'/'f'/'quit'/w/x/a/d/Q/Z/E/C/T>の

メニュー操作で制御できます。

このumeclient2.pyは、

このリンク先で紹介したumeclient.pyのエントリーポイントのファイル(.umh)を変更し、

別モジュールであった

umetcp.pyを一つのソースにまとめた次のコードです。

また、メニューの

T Enter の操作でロボットに撮影を要求し、応答した画像は'serverpicture.jpg'の名前で保存していますが、

この表示処理(show_imageメソッド)を、メインスレッドで行うように変更しています。

import socket

import os

import sys

import time

import threading

from PIL import Image

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

def send_message(sock,msg):

bin=('M'+msg+"\r\n").encode("utf-8")#binaryへ変換

sock.sendall(bin)#一括送信

def send_file(sock, filepath):

filesize = os.path.getsize(filepath)

filename = os.path.basename(filepath)

s = "f{} {}".format(filename, filesize)

bin=(s+"\r\n").encode("utf-8")#binaryへ変換

print(bin, end=" ")

sock.sendall(bin) #filename filesize 送信

with open(filepath, "rb") as f:

bin = f.read(filesize)

# print("送信data:" , bin )

sock.sendall(bin) # ファイル内容一括送信

print("送信byte:" , len(bin) )

serverpicture_receive_filepath = None # 受信画像ファイル

def show_image(): # serverpicture_receive_filepath の画像を表示

global serverpicture_receive_filepath

if serverpicture_receive_filepath == None: return

img = Image.open(serverpicture_receive_filepath) # 元となる画像の読み込み

serverpicture_receive_filepath = None

np_img = np.array( img )

plt.imshow( np_img ) # 各OSの標準ビューアが開く。

plt.show( block= True )

plt.close()

def recieve_file(sock):

global serverpicture_receive_filepath

buf=b""

while True:

bin = sock.recv(1)#1byte受信

if len(bin) != 1: break

buf += bin

if buf[-2:] == b"\r\n":# 1行の文字列受信終了?

s = buf[0:-2].decode('utf-8')#バイナリから

#print(s)

a=s.split(' ')

filename, filesize = a[0], int(a[1])

print(f"recieve file:{filename},size:{filesize}")# 受信したファイル名とサイズを表示

#bin = sock.recv(filesize) # ファイルの一括受信

bin=b""

while len(bin) < filesize:

bin += sock.recv(filesize-len(bin)) # ファイルの受信

#print( bin )

with open( filename, "wb") as f:

f.write(bin)

if filename == 'serverpicture.jpg': serverpicture_receive_filepath = filename

break

#

def recieve_message(sock):

buf=b""

while True:

bin = sock.recv(1)#1byte受信

if len(bin) != 1: break

buf += bin

#print("----", buf)

if buf[-2:] == b"\r\n":# 1行の文字列受信終了?

s = buf[0:-2].decode('utf-8')#バイナリから

print(s) # 受信文字列表示

break

def receiveData(sock):

try :

print( "start receiveData" )

while True:

bin = sock.recv(1)#1byte受信

if len(bin) != 1: break

if bin == b"f" : recieve_file(sock)

elif bin == b"M" : recieve_message(sock)

else:

print(bin , end="")

#

print( "receiveData ended." )

#

except Exception as e:

print(f"例外: {e}")

portnumber=59154

ip="192.168.100.1" #[Raspberry PI Zero WH]の設定に合わせてください

s = input("IP (defualt:{})Address>".format(ip))

if s != "": ip = s

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

sock.connect((ip, portnumber))

print("接続成功")

t_id = threading.Thread(target=receiveData, args=(sock,) )

t_id.start()

loopFlag = True

cmd=""

path_datas = '.'

while loopFlag:

show_image() # serverpicture_receive_filepathがあれば表示

s = input("送信したい情報を選択入力'M'/'f'/'quit'/w/x/a/d/Q/Z/E/C/T>")

if s != "": cmd = s

if cmd == 'M':

msg = input("送信したい文字列入力>")

send_message(sock,msg+"\r\n")

elif cmd == 'f':

print(os.listdir(path_datas))

filename = input("送信したいファイル名入力>")

if not os.path.isfile(path_datas + "/" + filename):

print( filename, "no exist")

continue

send_file(sock, path_datas + "/" + filename)

elif cmd == 'quit': loopFlag=False

elif cmd == 'b': # ビープ音要求 (隠しコマンド)

send_message(sock,"R009D020D00003B\r\n")

elif cmd == 'w':

send_file(sock, path_datas + "/" + "uForward.umh")

elif cmd == 'x':

send_file(sock, path_datas + "/" + "uBack.umh")

elif cmd == 'a':

send_file(sock, path_datas + "/" + "uLeft.umh")

elif cmd == 'd':

send_file(sock, path_datas + "/" + "uRight.umh")

elif cmd == 'Q':

send_file(sock, path_datas + "/" + "uLeftUp.umh")

elif cmd == 'Z':

send_file(sock, path_datas + "/" + "uLeftDown.umh")

elif cmd == 'E':

send_file(sock, path_datas + "/" + "uRightUp.umh")

elif cmd == 'C':

send_file(sock, path_datas + "/" + "uRightDown.umh")

elif cmd == 'T':

sock.sendall( ('T'+"\r\n").encode("utf-8") )# 写真を撮って、そのファイルを要求

cmd = ""

#

time.sleep(0.5)

sock.close()

sys.exit(0)

上記のコードでは、わざとsend_fileメソッドで、各種"〜.umh"ファイルを送信しているので、そのファイルがカレントディレクトリに

配置しておく必要があります。

上記のコードのsend_message(sock,"R009D020D00003B\r\n")のビープ音要求のように、「UME専用Hexコマンド」の文字列を直接送る方法に改良すれば

"〜.umh"ファイル群の配置は必要無くなります。

このように

「UME専用Hexコマンド」の文字列を直接送る方法にしたJavaのコードを

このリンク先で紹介しています。