アーマチュアの作成

骨構造の単体部分を「ボーン:bone」と呼び、ボーンが組み合わさりまとまった構造のことを「アーマチュア」と呼びます。これは、「オブジェクトモード」の「追加」メニューから「アーマチュア」で追加して始まります。

これを使えば、3Dオブジェクトで腕など曲げるなどの変形ができるようになります。

「オブジェクトモード」で「アーマチュア」を追加してそれを選択してから「編集モード」にして、ボーンを追加します。

ボーンは先端のことをTip、根本のことRootと呼びますが、Tipを選択してから、 [E]のショートカット(押し出し:Extrude Region)で増やしていくとよいでしょう。

(テール(Tail)と呼ばれる「先端」と、ヘッド(Head)と呼ばれる「根元」と呼ぶこともある?)

ボーンをZ軸方向にスライドさせて生成する場合、[E][Z]

手足のボーンは、一時的にサイドバーのツールで、X軸ミラーにチェックして、[Shift]+[E]で同時に2つ生成するとよい。

そして「編集モード」で、骨のアイコンの「ボーンプロパティ」を出して、 各ボーンを次の名前を変更しています。

[Hips:おしり]、[Spine:背骨]、[Chest:胸]、[Neck:首]、[Head:頭]

また、LとRを接尾辞にて次の名前にしています。

[Shoulder:肩]、[UpperArm:上腕]、[Arm:腕]、[Hand:手]、

[UpperLeg:上脚]、[Leg:脚]、[Food:足]

以上の物体を動かす仕組みの構造を作ることを、リギング(Rigging)とい言います。

スキニング(Skinning)

スキニングとは、キャラクター内にある骨(スケルトン)の「アーマチュア」と、キャラクター本体を「関連づける」作業のことを指します。そのために、Blenderでは「アーマチュア」とメッシュオブジェクトを親子関係する必要があります。

また、「アーマチュア」の各ボーンがメッシュオブジェクトの各頂点におよぼす影響範囲を表す数値をウェイトと呼びます。

この関係で、ボーンを曲げると、対応メッシュが変形するという仕組みです。

(ウエイト値が大きいほど、モデルの変形具合も大きくなる。)

「自動のウエイトで」で関係付ける方法を示します。(「オブジェクトモード」で行います。) まずメッシュオブジェクトを選択し、その後に[Shift]クリックで親にする「アーマチュア」を選択します。

(Ver4.1において上記操作の直後は、メッシュオブジェクト赤い橙で、アーマチュアが橙でした。) (この順番を守らないと、「アウトライン」エリアで親子の関係になりませんでした。)

右クリックメニューで「ペアレント[Ctrl]+[P]」の「自動のウエイトで」を選択で、自動的に結合情報のウエイトが設定できます。 (自動のウエイトの注意を参照)

(上記で作成した親子関係を、分離してない分離した状態に戻す場合、「オブジェクトモード」で 子供の「メッシュオブジェクト」を選択後、右クリックメニューで[ペアレント]の「親子関係をクリア [Alt]+[P]」を選択します。)

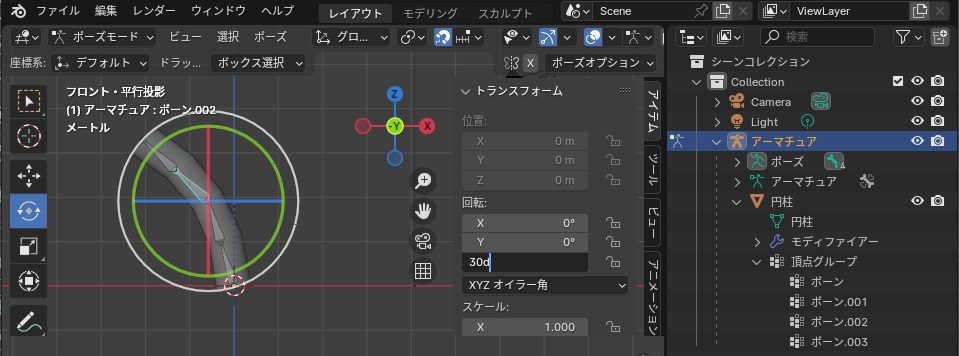

以上の設定で、「ポーズモード」にするとボーンの回転などが、メッシュに適応されて変形します。

(ポーズモードにするには、一旦オブジェクトモードに戻してから、 改めてアウトライナー内の対象アーマチュアの選択後に、 ポーズモーを選択します。そうしないと、選べないケースがあるようです。

これは、Ctrl+Tabのショートカットを使う場合も同じで、一旦オブジェクトモードに戻し、対象アーマチュアを選択後に行います。

この選択操作を、アウトライナー内の「結合したメッシュオブジェクトや、ボーン群の頂点グループ」選択後に行うと、 「ウエイトペイント」などを選択できますが、「ポーズモード」を選択できません。)

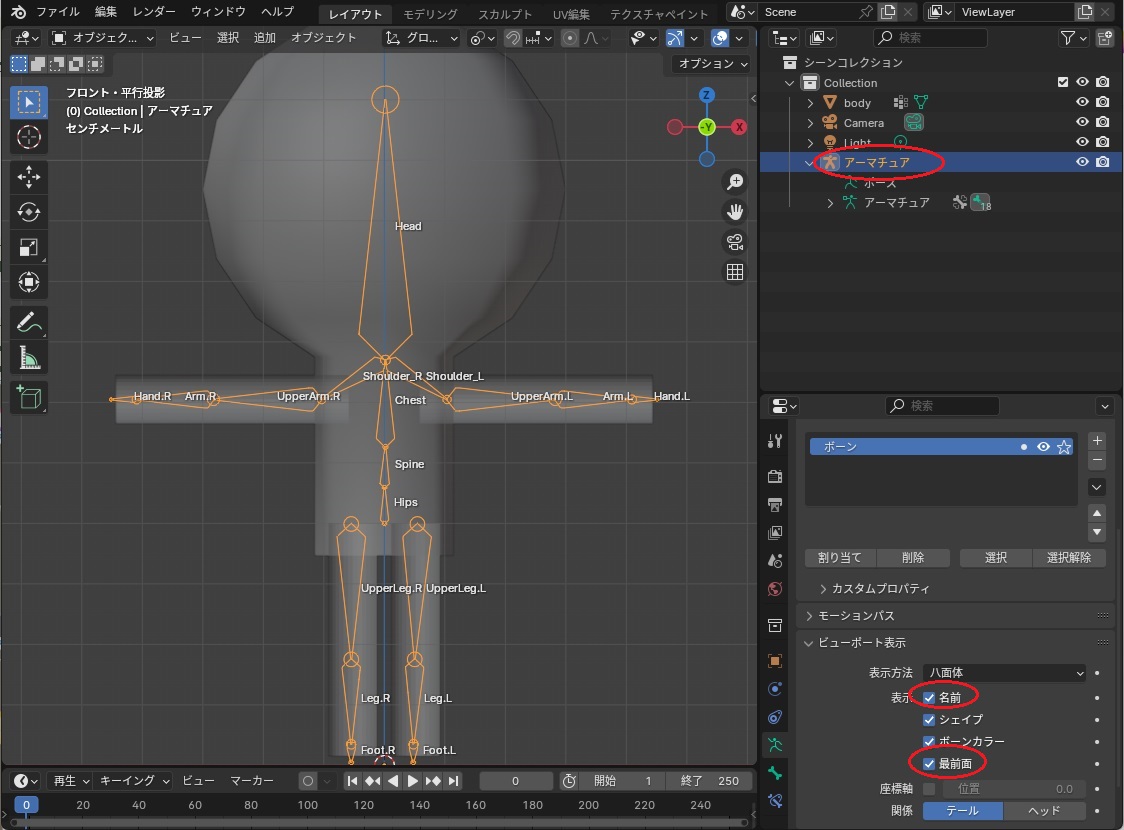

なお、ボーンがメッシュに隠れて見えなくならない設定にした方が操作しやすい。

その設定は、アウトライナーで「アーマチュア」を選択し、プロパティで[データ]を選択した状態で、 [ビューポート表示]の中で、表示の[最前面]のチェックです。

この[ビューポート表示]には[名前]の表示の項目もあり、チェックすると3Dビューポートのボーンに名前が表示されます。

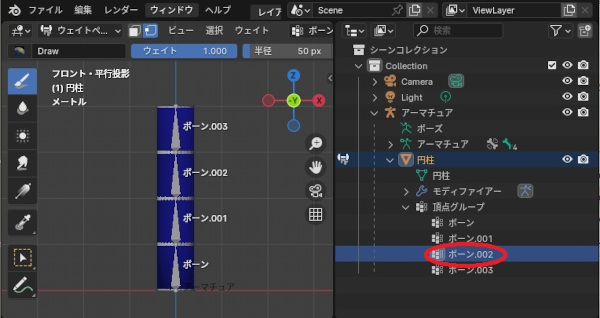

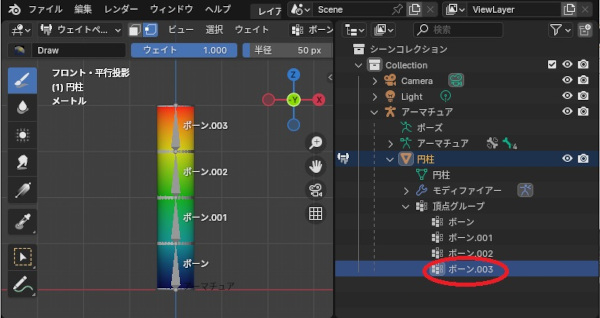

以下は、「ポーズモード」でボーン.002のrootを回転さている状態です。

このアーマチュアを利用した変形を、メッシュオブジェクトにどれだけ適応させるかの数値が0〜1のウェイト値です。

この値は、メッシュオブジェクトの各頂点に設定されるデータで、その値は次のようにして確認できます。

一旦オブジェクトモードに戻ししてから対象メッシュオブジェクトを選択し、それから「編集モード」にして調べたい頂点を選択します。

「N]で出現するサイドバーの中の頂点ウエイトの項目で確認できます。

(このイメージは、 後述の「一つの頂点のウェイトを他の複数の頂点にコピーする」で紹介しています)

このウェイトの大きさを視覚的に変更するのがウェイトペイントモードです。

(ウェイトペイントにするには、一旦オブジェクトモードに戻してから、 改めてアウトライナー内の対象メッシュオブジェクトを選択後に、 ウェイトペイントモーを選択します。

ここでアーマチュアを選択してしまうとポーズモードの選択ができますがウェイトペイントモードの選択ができないので注意が必要です。

これは、Ctrl+Tabのショートカットを使う場合も同じで、一旦オブジェクトモードに戻し、対象メッシュオブジェクトの選択後に行います。

ウェイトペイントモード操作について

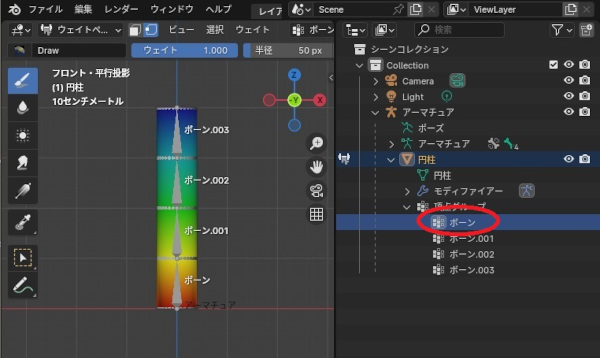

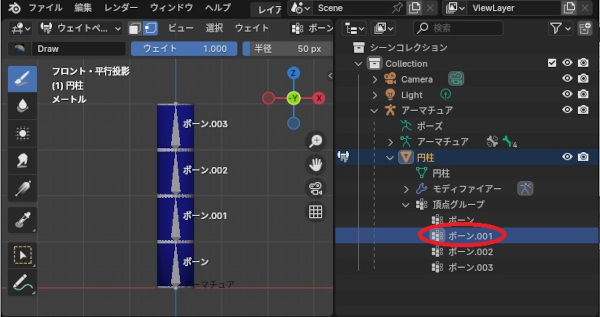

ウェイトペイントモードにすると、アーマチュアの変形をメッシュオブジェクトにどれだけ適応させるかのウェイト値を色で視覚化します。下記では、各赤マルのボーンを選択した時の影響範囲を色で表しています。

|  |

|  |

(個人的には、ウェイトは点に対する属性なので、慣れるまで点の選択状態で扱うのが良いと思います)

そして、青に近いほどウェイト値が0に近い(ボーンの影響が少ない)状態で、赤に近いほどウェイト値が1に近い(ボーンの影響が大きい)状態です。

上記では、ツールでブラシのアイコンでDrawが選択されて、ウエイトが 1.000になっており、ドラックすると赤になる設定です。

(ウエイトを 0.000に変更すると、ドラックで青になる設定になります。)

なおこのドラックは、面や点の選択された箇所に対して、指定の半径で指定の強さで、施されます。

慣れるまでは、選択メニューで[全てを選択]して、半径を小さくして操作した方が扱い安いと感じます。

選択メニューには、[ボックス選択]などの直後のドラック操作で、選択範囲を変更できます。

(操作によって、Escキーで復帰させて、継続できるようになる状態があるようです。)

なおVer4.1においてウェイトペイントモードの操作が、 リアルタイムにボーンとの影響結果が反映するもでなく、ポーズモードに変更しないと、影響結果が分からないようです。

自動のウエイトの注意

ボーンの回転などでメッシュを連動して変形する場合、 アーマチュアとメッシュオブジェクトで自動ウェイトの親子関係を作りますが、その操作の場合の注意です。先に子のメッシュを選択して、次に親となるアーマチュアを追加選択して、 オブジェクトメニュー→ペアレント→自動ウェイトを実行します。

この時の選択の順番で親子が決まるので、この順番が大事です。

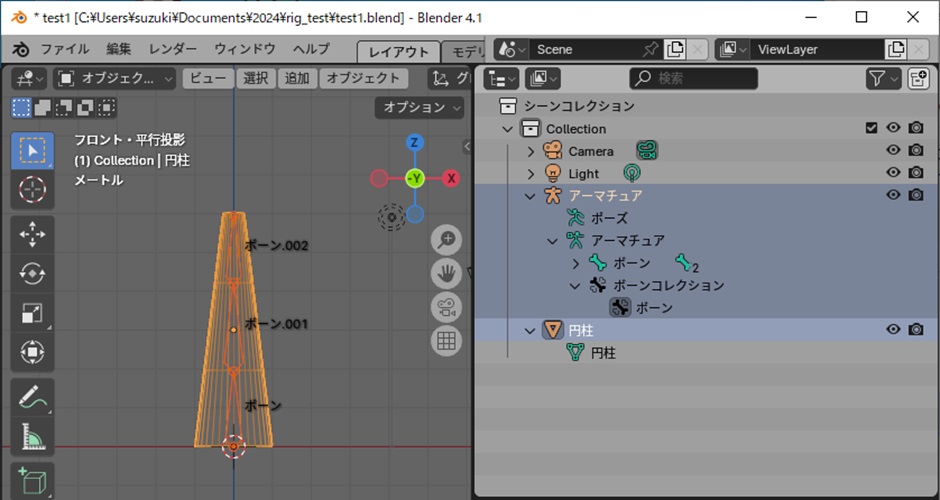

一般に追加選択の場合は、shiftを押しながらのクリックですが、これをアウトライナーで行うと、失敗する場合があります。次のイメージの選択状態は失敗します。

(上記は失敗する選択で、円柱とアーマチュアと、アーマチュアの中も選択)

対して、下記は成功する場合の選択状態です。

(下記は、円柱とアーマチュアだけで、アーマチュアの中は選択されていない。)

3Dビューポートで、shiftを押しながらのクリックが追加選択でが、 アウトライナーの場合、 shiftを押しながらのクリックが範囲選択になる仕様になっているため失敗するようです。

よって、アウトライナーの場合はCtrlを押しながらのクリックで追加選択する必要があります。

これで、ボーンで回転などの変更を行うと、メッシュが連動して変形するようになります。

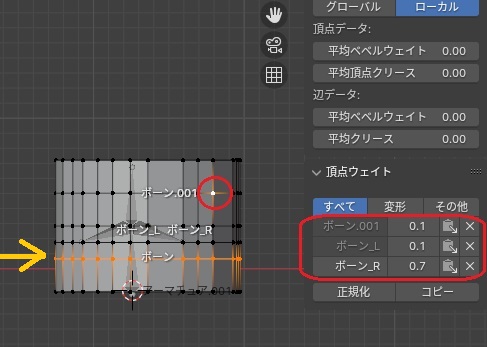

一つの頂点のウェイトを他の複数の頂点にコピーする

コピー処理は、下記イメージのサイドバー内の[コピー]ボタンのクリック操作でできます。これは、現在アクティブ頂点(白の頂点)のウエイト情報を、他の選択状態の頂点(橙色)へコピーする機能です。

ここで、橙色の頂点群は頂点選択モードでShitクリックなどで複数を選択した状態で、最後にShitクリックした頂点が白のアクティブ頂点(赤マルで囲んでいる)です。

この状態で、[コピー]ボタンのクリックすると、が白のアクティブ頂点のウェイトが、他の全ての他の選択状態の頂点(橙色)へコピーされます。

なお、上記は橙色矢印で示す頂点群をループ選択した後に、赤マルの頂点をShitクリックした状態です。

この赤マルで示した白点の[頂点ウエイト]情報がサイドバーに見えていて、編集もできるのでキー入力で変更し、[コピー]ボタンのクリック操作をすると、 それが、選択状態の頂点(橙色)の全てにコピーされます。

ボーンコレクションについて

1つのアーマチュアに対して、アーマチュアごとに複数のコレクションが管理できます。アウトライナーでは、1つのボーンコレクションのアイコンがアーマチュアの子オブジェクトとして表示され、 この子として複数のボーンコレクションを作成し管理されます。

ボーンコレクションそれぞれに特定のボーンを割り当てることができます。例えば、「上半身」、「下半身」、「顔」、「指」など、ボーンを機能や部位ごとに分けることができます。

(なお、一つのボーンを複数のコレクションに所属させることはできません。)

複数のボーンコレクションを使うことで、その単位で表示・非表示を切り替えることができ、作業を集中できます。

ボーンコレクションの操作方法

アーマチュア(リグ)を選択し、編集モードに切り替えます。操作はアウトライナーではなく、「ボーンプロパティ」タブでコレクションを作成・管理します。

- ボーンコレクションを追加: 「ボーンプロパティ」タブでコレクションを作成・管理します。このタブ内で、新しいボーンコレクションを追加することで、複数のコレクションが作成され、それらがアウトライナー内の1つのボーンコレクションアイコンに集約されて表示されます。 表示・非表示の操作 追加したボーンコレクションは、アウトライナーの「ボーンコレクション」アイコンの中で、個別に表示・非表示を切り替えたり、名前を変更したりできます。